- 사전 조사하기 8

아침놀 Blog

Daybreakin Things

433 Entries : Results for 살아가기, 생각하기

- Posted

- Filed under 살아가기, 생각하기

lshlj님이 다음 달 학회 때문에 스톡홀름에 방문하신다는 것을 알고나니 이상하게 사진 찍을 때도 그쪽에 맞춰서 찍게 되는(?) 현상이 벌어져서 아예 별도로 포스팅. -_-; (댓글로 달다보니 너무 길어져서...)

사실 위 그림은 나도 가지고 있으면 노선 탐색할 때 도움이 될 것 같아서 찍어놓긴 했는데--SL 홈페이지에서 travel planner로 길찾기가 되긴 하지만 눈으로 확인해보고 싶을 때도 있으니--카메라 해상도가 안 받쳐줘서 노선 번호를 알아보기가 살짝 힘들다 ㅠㅠ;

lshlj님께 한 마디 더:

Odenplan에서 내리시면 버스 정류장이 매우 많으니 그 중에 적절한 방향의 적절한 노선 번호가 적힌 것을 고르셔야 합니다. 다행히 Odenplan이 삼각형 모양이라 방향을 찾기는 어렵지 않을 거에요. T-Centralen에서 관광객용 지도를 하나 챙겨두시면 좋습니다.;

- Posted

- Filed under 살아가기, 생각하기

오늘 Musical Communication & Music Technology 과목의 랩과 수업이 모두 있었다. 랩에서는 Director Musices라는 performance rule 시스템을 이용해 그냥 악보대로 적혀있는 midi 파일을 좀더 진짜 연주답게 바꾸고 이것을 Cakewalk Sonar에서 좀더 다듬어 synthesize하는 것이 목표였다. 그러나 어제의 그 삽질 운빨이 계속되고 있는지 하필이면 내가 자리잡은 컴퓨터가 말썽을 일으켜 사운드 드라이버가 먹통되는 바람에 Sonar로 편집하는 부분을 제대로 다뤄보지 못했다. ㅠ_ㅠ;

수업 시간은 좀 감동이었다.

실제 음악(audio signal)을 MIDI로 분석하고 이것을 악보화하거나 혹은 다른 performance rule을 적용하여 다른 느낌으로 재생하는 것에 관한 내용이었다. 사실 '제대로 깊이있게' 배우자면 FFT부터 시작해서 굉장히 복잡한 미적분들을 다뤄야 하지만 이 수업에서는 현재까지 이 분야가 어느 정도의 수준까지 구현했는지 정도를 맛배기로 보여주는 수준만 다루었다.

그럼에도 불구하고, 내가 중학교 때 절대음감을 테스트하기 위해 Robin Spielberg의 An Improvisation On The Kanon1을 혼자 수십 수백 번을 들으며 악보로 옮기던 그 삽질이 컴퓨터로 실제 구현되고 있다는 사실이 정말 놀라웠다. 아니, 사실 '이론적'으로 생각하자면 별거 아니긴 한데 그동안 아무도 주변에서 알려주지 않던 그 연결고리를 발견했다는 것이 기쁘다고 하는 게 더 정확하겠다. 게다가 그 과정에 바로 지난 period에 배운 Artificial Neural Network를 활용한다고 한다. 이미 연구자들이 만들어둔 소프트웨어가 공개되어 있어 이 글을 쓰는 지금 실제로 그 곡을 wav로 변환하여 mid로 옮기는 중이다.2 과연 어떤 결과가 나올지 심히 궁금하다. (해당 프로그램이 윈도우 전용이라 패러렐즈에서 열심히 돌리고 있는 중.)

ANN을 이런 곳에 활용할지는 미처 생각하지 못하고 있었는데(speech recognition에 활용할 수 있다는 정도까지는 들어봤으나 음악을 악보로 옮기는 데 사용할 줄은 생각지 못했다), 그동안 완전히 독립된 경로로 배워온 전산과 음악이 드디어 한 접점에서 만나는 순간이랄까. ㅠㅠ; 내가 만약 이런 연구가 진행되고 있고, 어떤 키워드로 그 내용을 검색할 수 있는지 중학교 때 알았더라면 지금 무엇을 하고 있었을까. 과학고 입학 후 근 6년 동안 취미로만 억눌려(?) 왔던 음악이 갑자기 그동안 배운 전산 지식과 맞물려 돌아갈 수 있는 계기를 이 수업이 마련해준 것이다.

교수님한테 그 채보 경험담을 얘기하니 현재는 MIDI 신호 형태로 옮기는 정도만 할 뿐 실제 악보로 transcribe하기까지는 난관이 많다며, 이러한 recognition 기술을 악보 제작에 활용하는 부분은 연구가 되어 있지 않다고 했다. (뭐 현실에 존재하는 음악이 일단은 악보를 바탕으로 만들어지니 사실 언제나 소스가 존재하므로--구할 수 있는가는 둘째치고--그랬을 수도 있긴 하다.)

KAIST에서도 문화기술 대학원에서 이런 분야를 좀 다루나 모르겠다. 연구 수준을 봐서는 KTH가 훨씬 오랫동안 기반을 닦아와서 더 나아보이는데, 국내에서는 어떨까나.

- Tag computer science, MIDI, music, music information retrieval, transcription of music, 음악, 전산, 채보, 컴퓨터

- Posted

- Filed under 살아가기, 생각하기

Korean lecture만 썼더니 재미없기도 하고(...) 요즘에 뭐하고 있는지 하나 써보기로 했다. Korean lecture 카테고리의 경우, 어차피 혼자서 방대한 한국어를 다 완벽하게 알려줄 수는 없기 때문에 그건 차근차근 혼자 정리해보는 측면에서 접근하기로 하고 Learn Korea로 이름을 바꾸어 한국 문화에 대해 소개하는 글들도 앞으로 올릴 예정이다.

포스트 제목은 이번 마지막 period에 듣고 있는 과목 이름이다. 생긴 게 정말 CT스럽게 생겼는데 실제 내용도 정말 CT스럽다. 내용은 카이스트 CT 대학원1의 'GCT533 사운드디자인과 프로그래밍' 이것과 사실상 같다고 보면 될 것이다. (syllabus 페이지 참조.)

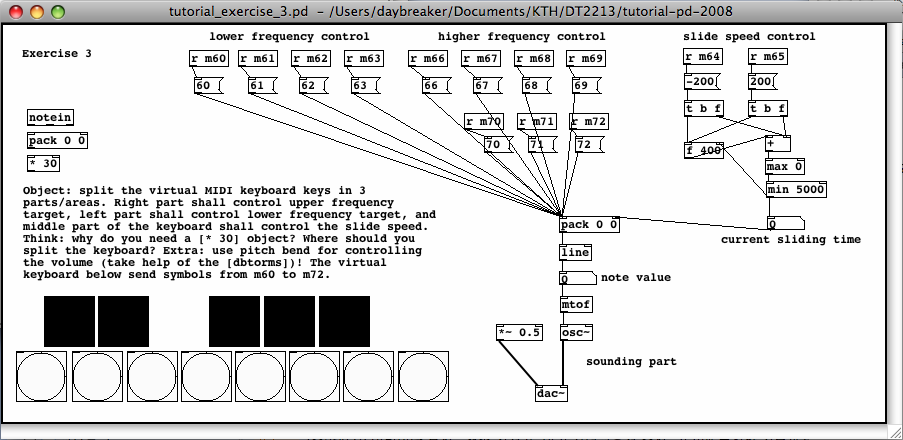

수업 내용은 우리가 무심코 감상하는 음악, 혹은 무심코(?) 연주하는 음악이 실제로 과학적으로 분석했을 때 어떤 특징이 있기 때문에 '음악적'으로 들리는 것인지에 대한 내용을 다루고 있다. 실습과 랩 시간에는 Pure Data2라는 오픈소스3 프로그램을 이용하여 실시간으로 소리를 생성하는 등 MIDI의 근원적인 기술들을 직접 만진다.

연습문제 풀어보기. 건반을 누르면 소리의 주파수가 바뀌는데 그 fade 시간을 조절할 수 있다.

특히 수업 시간에 예제로 들려주는 것들 중에 모차르트 피아노 소나타 K331 1악장이라든가, 슈만의 트로이메라이 등은 내가 피아노로 직접 익숙하게 쳐본 것들이라 더 와닿기도 했다. 왜 MIDI로 노트 찍어서 그냥 연주하면 사람이 연주하는 것처럼 느껴지지 않을까, 그리고 어떤 요인들이 음악을 음악답게 만드는가에 대해 조금이나마 그 해답을 알 수 있는 시간이었다. 아직은 클래식 음악이나 재즈 위주로 분석이 이루어진 듯하고, 보다 현대적인 음악들--대중가요나 비트가 강한 rock 등4--은 체계적으로 분석이 된 것이 많지 않은 것 같다.

재미있는 건, 음악이 굉장히 수학적이면서도, 실제 악보에 표기된 수학적인 박자와 사람이 실제로 그 박자라고 생각하고 듣거나 연주하는(perceived) 박자는 다르다는 것. 바로크 음악이 상대적으로 그 변화가 적은 편이긴 하지만 그래도 악보와 실제 연주를 컴퓨터로 분석해보면 차이가 많이 생기는 것을 볼 수 있었다. 이곳에서 직접 개발한 프로그램 중에 Director Musices5라는 것이 있는데 연주자에 따른 악곡 해석을 수학적으로 모델링하여 parameter 값을 바꾸고 무려 LISP을 사용하여 rule을 프로그래밍할 수 있게 한 것까지 있을 정도다. (내가 예전에 막연히 상상만 했던, 녹음한 소리를 분석해서 악보까지는 아니더라도 note와 duration 등을 분석해주는 툴도 이미 많이 사용되고 있다.) 중학교 무렵 한창 Visual Basic을 가지고 놀면서 Win32 API의 MIDI 관련 함수들을 가지고 간단한 event list editor부터 piano-role editor까지 시도하는 등 나름대로 음악 관련 프로그래밍에 관심이 있던 터라 굉장히 흥미롭다.

어쨌든 이 수업으로 인해 내가 그동안 막연히 좋아하기만 했던 음악에 대해 새로운 관점에서 접근해 볼 수 있는 좋은 기회가 될 것 같다.

-

KAIST의 원광연 교수가 처음 제창한 개념으로 문화컨텐츠 산업과 과학기술의 연계를 중요하게 보고 대학원을 설립하였다. 그러나 이곳에서 연구하고 있는 수준이나 내용으로 보면 한국의 CT는 뒷북이 아닌가 싶은 생각이 들 정도로, media technology에서 이미 HCI와 같은 분야를 굉장히 깊게 다루고 있는 것 같다. ↩

-

만약 MacOSX Leopard에서 사용할 것이라면 우선 다양한 예제가 들어있는 extended 버전을 받은 뒤 실행 파일은 0.41 쯤 되는 버전으로 따로 받아 사용할 것을 권장한다. 이게 프로그램 설계 자체는 상당히 잘 만들었는데 자잘한 버그가 많아서 잘 죽고, 0.39 버전은 심지어 help 메뉴 클릭만 해도 죽는다. -_-; ↩

-

정말이지 여기는 오픈소스를 정말로 많이 쓴다. 일단 한국처럼 무조건 윈도 99% 이상이 아니기 때문에 더욱 그런 것 같기도. 학생들 중 상당수가 맥을 가지고 있고, 윈도 설치가 가능한 노트북이더라도 리눅스를 깔아쓰는 경우도 많으며(전산과가 아니라 할지라도), 윈도를 쓰더라도 학교에서 라이센스를 주지 않는 오피스 등은 OpenOffice를 쓰는 등 한국에 비해 확실히 다양한 환경을 사용한다. 그러다보니 수업을 진행할 때도 되도록이면 cross-platform인 프로그램들을 선정하는 것 같다. ↩

-

이쪽도 전혀 분석이 안 된 건 아니고, tempo에 따른 드러머의 8분음표-4분음표 길이 비율 변화라든가 하는 식으로 어느 정도는 분석이 되어있다. 하지만 아직 phrasing까지 깊게 들어가지는 못한 듯. ↩

-

KTH가 media technology 분야를 많이 연구해온 것 같다. 자체적으로 개발한 관련 프로그램들이나 수업 시간에 활용하는 참조 논문 자료 등이 대부분 KTH에서 직접 만들어진 것들이다. 해당 프로그램 다운로드도 가능. ↩

- Tag music, music technology, musical communication, 과학기술, 문화기술, 음악, 음악의 과학적 분석

- Posted

- Filed under 살아가기, 생각하기

미투데이와 블로그 포스팅을 하고 나서 IRC에서 몇몇 분들과 이소연씨를 정말 우주인으로 인정할 수 있는가, 그렇게 막대한 예산을 들여서 이소연씨를 우주로 보낸 것이 합당한 것인가에 대한 이야기를 했었다. 그 이야기를 양쪽 입장에서 정리해보았다.

부정적 의견

- 우리 힘으로 우주에 간 것도 아니고 다른 나라 우주선을 빌려탄 것이 뭐가 그리 대단하다고 호들갑인지..?

- 러시아에서 갑부들을 대상으로 시행하는 200억짜리 우주관광과 사실상 별로 다를 거 없는 대중성 이벤트 아닌가.

- 그렇게 돈 많이 들여서 우주에 갔는데 하는 실험이 고작 그것(?)이냐.

- 조금이라도 우주기술을 더 배워올 수 있도록 좀더 전문가를 보냈어야 한다.

- NASA 홈페이지 등에 게재된 spaceflight participant라는 표현이나 commercial agreement라는 것은 우주관광객임을 보여주는 증거다.

- 애초부터 한 방송사 혹은 주관 부처 등의 이익을 극대화하기 위한 이벤트였다. 다른 나라 우주선에 태극기 걸어놓고 쑈하는 거 부끄럽다.

- 한국이 우주인 배출한다고 당장의 실용성을 가져다주는 것도 아닌데, 거기에 들인 돈을 다른 곳(인공심장 개발 등)에 쓰면 더 좋은 일을 많이 할 수 있지 않느냐. 하다못해 로켓 개발비로 쓰는 것이 더 낫지 않을까?

- 이소연씨 나중에 정치에 진출하거나 CF/TV 출연 등으로 돈 벌려고 하고 있는 거다.

이 외에도 네이버 등에 달린 소위 '악플'들을 보면 사각얼굴을 왜 우주로 보냈냐는 둥 하는 것부터 시작해서 별의별 소리가 다 있지만 단순한 감정성 악플은 기각.

긍정적 의견 (사실 주로 내 의견-_-)

- 지상에서 사실상 재현이 불가능한 장기간의 지속적 무중력 환경에서의 우리 손으로 얻은 실험 결과는 충분히 유의미한 것이다.

- 현재 다른 선진국들도 유인우주탐사는 모두 미국과 러시아에 의존하고 있다.1

- 어차피 당장 유인우주기술을 확보할 수 없는 이상, 우주비행사(우주선을 조종한다는 의미에서)가 아닌 실험 참가자 정도라도 한발짝 내딛고 우주개발에 폭넓게 참여하는 것이 중요하다.

- 이미 그러한 우주실험을 진행했던 나라들은 해당 연구결과를 거의 공유하지 않고 있기 때문에 직접 우주로 가는 것이 필요하다.

- 실험·임무 내용이 너무 기초적이라는 반론들이 꽤 있는데(특히 교육용 실험 때문인 듯) 제올라이트 결정 실험 등은 우주에서 해볼 가치가 있고, ISS 내의 소음 환경 측정과 같이 다른 나라의 우주개발에 간접적인 도움을 줄 수도 있으며 우주에서의 신체 변화에 대한 데이터와 우주실험 장비 제작에 대한 노하우를 얻을 수 있었다는 점이 과소평가되어선 안 된다.

- 이소연씨의 경우 과학고-카이스트 석박사를 거쳐 엄연한 과학자의 배경을 가지고 있고 고산씨의 경우도 삼성종합기술원 연구원으로 근무하는 등 기본적인 과학·공학적 소양을 갖춘 인물이므로 전문성은 문제되지 않는다.

- 과학, 특히 항공우주공학에 대한 관심을 불러일으키는 것도 의미가 있다.

사실, 나도 처음에 우주인 선발한다면서 공개 모집 과정을 시작했을 때는 상당한 의심(?)의 눈초리로 이 사업을 지켜봤었다. 돈이 많이 들든 안 들든 우주에 갈 수 있는 기회라는 것 자체가 현재로서는 굉장히 제한적이고 국가적 이익을 위해 하는 일이니만큼 단순히 선발 과정 잘 버텨냈다고 아무나 보내도 되는 것인가 하는 점에서 말이다. 뭐 지금에 와서 결과론적으로 말하자면 고산씨나 이소연씨를 선발한 것 자체는 잘 했다고 생각하는데, (내 추측이지만) 일단 공개모집으로 해놓고 내부적으로는 처음부터 이공계 출신이나 비행사 출신을 뽑으려고 한 것은 아닐까 싶기도 하다. 지금은 일단 긍정적으로 바라보는 쪽이지만 물론 나 또한 언론에서 너무 '영웅 만들기' 식으로 보여주는 건 마음에 들지 않는다. (다행히 내가 스웨덴에 있어서 간접적으로만 정보를 접한 덕분인지 나는 별로 그런 느낌을 받지 않았으나, 대다수의 한국 거주 지인들이 그렇게 표현하고 있으므로 일단 그렇다고 해두겠다.)

어찌됐든 이소연씨가 맡은 바 임무는 잘 하고 있는 것으로 보이므로--실제 실험데이터를 나중에 분석해봐야 정말 그만한 가치가 있었는지는 알 수 있겠지만--좀더 큰 관점에서의 생각을 정리해보겠다. 위에서 나열한 부정적 의견들 중 상당수는 (내 생각에) 긍정적 의견으로 대치될 수 있다고 생각하는데, 논쟁이 될 만한 부분은 과연 한국이 지금 이 시점에 거액을 들여 사람을 우주로 보내야 하는가 하는 것이다.

이 기사에서 보다시피 과거 소련과 미국의 맹렬한 우주개발도 사실은 정말 인류와 과학 발전에 이바지하기 위한 것이라기보다는 양국의 이익을 위해 서로를 견제 대상으로 놓고 진행된 것임은 사실이다. 미국이 그 막대한 예산을 들여 달에 사람을 보냈을 때도 그 돈을 다른 곳에 쓰면 되지 않느냐는 의견이 존재했었고, 지금 한국 우주인 배출 사업을 바라보는 시각 속에도 여전히 존재한다.

이것을 보면서 분야에 따라 차이는 있지만 어떤 분야라도 초창기 선구자적 전망을 제시하는 사람들이 아닌 실질적으로 활용 가능한 기술 개발 단계에 다다르면 과학 연구도 결국 외적 요인에 의해 좌지우지될 가능성이 커지겠다는 생각이 들었다. 생명공학 쪽은 윤리적 문제가 발목을 잡고 있고, 우주개발은 항상 예산 문제 때문에 시끄럽다. 아마 로봇공학도 충분히 발전한다면 철학적 문제나 윤리적 문제가 연구에 큰 영향을 끼치게 될 것이다. 물론 그렇게 발목 잡히는(?) 것이 나쁘다고 얘기하고 싶은 건 아니다. 여러 사람들에게 영향을 끼칠 수 있는 과학기술들은 어느 정도 사회적 합의가 이루어지면서 진행이 되어야지 단순히 호기심만으로 접근했다가 연구자 자신만의 양심에 맡기기에는 위험한 측면이 있기 때문이다.

그럼에도 불구하고 나는 이러한 도전들이 이루어진 건 결국 사람의 끊임없는 호기심이 있었기에 가능했던 것이라고 생각한다. 다분히 선전용 문구라고 볼 수도 있겠지만 케네디 대통령이 미국의 달탐사 계획을 발표하면서 '인간을 달에 보내는 것이 쉽기 때문이 아니라 어렵기 때문에 하고자 한다'라고 했던 부분이 여전히 감동스러운 이유는 미지의 세계에 대한 욕구가 있기 때문일 것이다. 게다가 이제는 기술의 발전으로 우주를 에너지·자원의 보고로써 실용적으로 활용하는 것이 굉장히 현실적이고 해결 가능성 높은 문제가 되었기 때문에 우주개발에 그만큼 예산 투입을 하는 것은 적절하다고 생각한다. (또한 우주기술의 군사적 활용가치 때문에 기술이전이 잘 되지 않는 점도 있고.) 단지 돈이 많이 든다는 이유로 우주개발을 반대할 필요는 없다는 것이다.

그렇다면 고산·이소연씨가 우주인으로 뽑혔다는 것이나 그들이 하고 있는 임무가 과연 한국의 우주개발에 (들인 돈만큼) 정말 도움이 되겠느냐라는 것이 중요하다. 당장 우리가 직접 유인우주선을 발사하거나 미국·러시아의 우주선을 조종할 수는 없는 만큼 단순히 공군 출신의 우주비행사보다는 우주실험에 보다 집중할 수 있는 이공계 배경을 가진 사람들을 뽑았다는 점은 좋았다. 그럼 이소연씨가 하고 있는 실험들이 얼마나 가치가 있는가? 하는 물음에 답해야 할 것이다. 사실 해당 실험들이 얼마만큼의 경제적 이익이나 파급 효과를 가져올지 잘 알 수 없고, 그것은 어느 정도 시간이 지나야 판단할 수 있는 문제이기 때문에 당장 뭐라고 장담할 수는 없는 부분이다.2 사실 그래서 당장 그 효과를 느낄 수 없기에 천문학적 예산이 들어가는 우주개발이 어려운 것이기도 하다.

하지만 그렇다고 지금 이 시점에 한국이 우주인을 배출한 게 단지 쑈에 불과한 것일까? 만약 이렇게 달랑 우주인 배출만 해놓고 분위기 붕 띄워놓은 다음 아무것도 하지 않는다면 그야말로 생쑈로 끝날 것이다. 우주실험 결과를 잘 활용하는 것도 중요하지만, 후속 우주인을 양성하는 문제와 인공위성에만 집중해온 한국의 우주개발이 유인우주기술 쪽으로 좀더 지평을 넓힐 수 있도록 하는 국민적·제도적 관심은 기본이고, 여러 이공계인들이 지적하는 것처럼 이것을 기회로 보다 효과적인 이공계 교육 환경을 만들 수 있도록 재정비를 해야 한다.

뭐 아무리 미사여구를 갖다붙인다고 해도 사람이 직접 우주에 간다는 것 자체가 아직도 대중들에게 큰 이벤트가 되는 만큼 대중들을 위한 쇼 성격이 전혀 없다고 말할 수는 없겠지만, 이미 선진국들의 행보를 보면 십수년 이내에 달과 화성에 사람이 영구 거주 가능한 기지를 만들겠다고 하는 등 이미 우주개발 자체가 단순 흥미의 차원을 넘어 인류가 살 수 있는 곳을 확장하고 자원 개발과 함께 인류의 지속적인 번영과 생존 가능성을 높이고자 하는 단계이므로 뒤처지지 않게 유인우주기술을 하루빨리 확보해야 하는 것은 맞는 말이고3, 이소연씨 귀환 후 그녀와 정부가 앞으로 어떤 행보를 보이느냐에 따라 다시 평가가 갈라질 것이다. 이번 일을 계기로 진전을 이룬 러시아 우주청과의 관계 활용, 우리 기술로 유인우주선을 발사하게 될 때를 대비한 추가 우주인 양성 등의 계획이 진행 중이라는 것은 고무적이다. 하지만 이와 함께 근본적인 과학교육 개선과 지속적인 관심 및 사회적 합의를 요구하는 이러한 과학자들의 목소리에도 귀를 기울여야 할 것이다.

아직은 걸음마 수준인 한국의 우주개발이지만 앞으로 우주에도 다양한 분야의 사람들이 필요해질 것이고 지상에서 맡은 바 열심히 일을 한다면 우주에서 일할 기회가 주어질 것이라는 이소연씨의 말에 공감한다. 잠깐의 관심으로 그치지 말고 365일 계속 관심을 보여달라는 그녀의 부탁을 들어줄 수 있도록 정부가 노력하길 바라며 글을 마친다.

-

사실 이 점에서 중국의 유인우주선 발사는 독자개발 노선을 걷고 있다는 점에서 굉장히 유의해서 지켜볼 필요가 있다. 정말로 문라이트 마일과 같은 중국-미국 간의 우주 냉전 시대가 펼쳐질 가능성도 있다. ↩

-

한편으로 사람을 직접 우주에 보내 각종 작업과 실험을 하는 것보다 무인우주기술을 더 고도화시키는 것이 비용도 싸고 안전하다는 의견도 있다. 유인우주기술 자체는 꼭 확보를 해야겠지만, 비용 면에서 문제가 된다면 인공위성 대신에 원하는 실험이 가능한 실험장비를 쏘아서 무인으로 실험을 진행한 다음 다시 회수하는 방법도 가능할 것이다. ↩

-

이렇게 써놓으면 뭔가 거창해보이긴 하는데, 이전 포스팅에도 적었다시피 아직 ISS를 제외한 다른 우주개발 계획들은 대부분 국가 단위로 진행되고 있어 인류 전체로 봤을 때 시간과 노력의 낭비가 만만치 않다. 현재의 세계 정치 체계가 그대로 유지된다고 가정했을 때 달·화성 수준이 아니라 태양계 외곽 혹은 바깥으로 사람을 보내는 일은 상당히 힘들지 않을까 싶다. 미래엔 어떤 일들이 벌어질까? ↩

- Posted

- Filed under 살아가기, 생각하기

The first Korean astronaut Yi So-yeon was born at April 8, with the launch of Soyuz spaceship in Baikonur Cosmodrome. This is the 17th expedition to build ISS, but So-yeon doesn't take part of building it and she will perform 13 scientific experiments and 5 educational experiments. She and Ko San were chosen as the first Korean astronauts in a public competition in late 2006, which 36 thousands people applied for.

Currently, South Korea is planning to launch our satellites with our own rockets KSLV-I from late 2008, in our first space center 'Naro space center' that is being built on an island located in the southern sea of South Korea.

우주인 선발한다고 지원자 공개 모집하던 게 엊그제 같은데 어느새 어제가 발사였다. 이쪽에선 한국 방송을 볼 수 없는 관계로 생중계는 보지 못했으나 NASA TV 서비스를 통해 녹화된 발사 장면은 볼 수 있었다. 오히려 나보다 기숙사 같은 층에 사는 바보르가 더 관심이 있었다. (바보르는 우즈베키스탄 출신의 남학생이다.) 동일이와 같이 저녁을 먹으며 이런저런 얘기를 했는데 어떻게 그리 잘 아냐고 했더니 (소비에트연방의 국민이었던 사람으로서) 바이코누르에 대해 어떻게 모를 수가 있냐며 우주인이 중간에 바뀐 사실까지 자세하게 알고 있었다. 그러면서 이 정도의 일이면 축하 파티라도 열든지 국가 공휴일로 만들어야 되는 것 아니냐고 자기가 더 호들갑(...)을 떨었다;;

그런데 이 사업에 대한 부정적인 시각도 만만치 않은 듯하다. 예전부터 그랬고 지금도 그렇지만 미국의 갑부들이 러시아 정부에 돈퍼주고 갔다오는 것과 유사한 200억짜리 우주관광 아니냐는 의견이 많이 나오고 있다. NASA의 홈페이지에 게재된 'spaceflight participant', 'commercial agreement'라는 표현을 근거로 삼아 그런 주장을 하는 경우도 있다.

하지만 언론이 너무 호들갑을 떠니까 거부감(?)이 들어서 그렇지, 나는 이번 우주인 배출 사업 자체는 긍정적이라고 평가한다. 항공우주산업에 대한 관심을 고조시키는 효과나 우주에서의 과학 실험 등의 가치도 무시할 수 없을 뿐더러, 공군비행사가 아닌 이공계 배경을 가진 사람이 최초의 우주비행사가 되었다는 점에서 높은 점수를 주고 싶다. 당연히 어느 정도 대중성 이벤트의 성격을 가지고 있긴 하지만, 우리나라가 우주개발을 시작한 것 자체가 얼마 되지 않고 우주비행이라는 것 자체가 항상 안전을 최우선에 두고 진행되어야 하는 만큼 아직 유인우주비행체를 직접 개발하기까지는 시간이 한참 걸릴 것이므로, 다른 선진국의 우주선을 빌려타더라도 실험을 잘 수행할 수 있는 과학자를 첫 우주인으로 선발한 것이 오히려 더 낫다는 생각도 든다.

한편 NASA 홈페이지를 여기저기 뒤져보니 한국보다 앞서 우주인을 배출했던 국가들도 직접 우주선을 조작하는 사람들이 아닌 실험전문가로 참여하는 경우도 spaceflight participant로 표기되어 있다. 이 명칭에 의한 이의 제기는 없었으면 한다. 러시아와 미국의 입장에서 자신들이 개발한 우주비행체를 조종할 수 있는 사람은 우주기술 유출에 대한 우려 등으로 거의 자국민으로 한정될 것이다. 우리가 유인우주비행체를 직접 개발한다면 당연히 공군 등 관련 경험이 많은 사람을 중심으로 우주비행사를 양성하는 것이 맞겠으나 아직까지 그러기엔 시간이 많이 남았으므로 초반에는 과학자 위주로 우주 탐사 자체를 목적으로 하다가 적절한 시점(유인우주선 발사하기 수년 전 정도)부터 그러한 전문 '조종사'를 키우는 것이 바람직할 것이다. 아직 유인 우주 탐험은 미국과 러시아의 주도로 진행되는 경향이 강하고 나머지 국가들은 한국처럼 우주인 배출 후 우주실험이나 차후의 우주개발에 참여하는 쪽으로 진행하는 듯하다.

일단 첫 우주인을 배출한 것까지는 좋은데, 문제는 앞으로 어떻게 할 것인가이다. 뉴스를 보니 영국같은 선진국도 일찌기 우주인을 배출해놓고 후속 사업을 진행하지 않아 우주개발 경쟁에서 한참 밀려나 있다고 하니 한국 또한 단발성 이벤트로 끝나면 안 될 것이다. 당장은 필요하지 않겠지만 우주선을 조종할 수 있는 전문 우주비행사나, 우주선을 관리·수리할 수 있는 엔지니어, 우주실험 전문가, 우주공간이나 달·화성 등에 건물을 짓기 위한 전문 기술자 등 다방면의 인력을 양성하는 대책을 마련해야 한다.

사실 이번 이벤트를 보면서 막 눈물이 날 정도로 감격스럽고 그런 정도까지는 아니었지만 어쨌든 우리나라가 우주개발 폭을 크게 넓혔다는 점에서 기쁘다. 하지만 아마도 내 생각에 나는 자력 개발 로켓으로 첫 위성을 발사하는 게 더 감격스럽지 않을까 싶다.

끝으로, 각국이 우주개발 경쟁을 하는 모습을 보면 엄청난 자원과 시간 낭비가 아닌가 하는 생각이 들곤 한다. 단순히 우주개발에 천문학적인 예산이 들기 때문이 아니라, 각국의 이해관계나 군사적 목적 등을 이유로 로켓 등의 발사체 개발이나 유인우주선 기술 등은 서로 공유하지 않기 때문이다. 국가라는 단위로 봤을 땐 지금의 상황이 현실적으로 당연하지만, 인류 전체로 봤을 땐 엄청난 '중복 투자'가 아닐 수 없다. 안 그래도 힘들 우주개발을 각 나라가 제각각 진행하느라 전전긍긍하고 있으니 말이다. 그나마 ISS와 같이 여러 국가가 함께 참여하는 프로젝트가 있어 다행이랄까. 한국이 주요 멤버로서 우주개발에 참여하게 될 날을 기대해본다.

- Tag astronaut, cosmonaut, ISS, Russia, South Korea, soyuz, space, space expedition, united states, universe, 러시아, 미국, 우주, 우주개발, 우주인, 유인 우주탐사, 한국

- Posted

- Filed under 살아가기, 생각하기/즐기기

나도 이제 Markdown으로 글을 쓰기로 결정하며 그 첫 포스팅.

이걸 어디서 알게 되었는지 잘 기억나지 않지만 며칠 전에 발견한 꽤 괜찮은 일본 만화 Moonlight Mile(구글 검색하면 영화가 포함되는데 같은 이름의 전혀 다른 영화이니 참고). 원래 만화 잘 안 보는 편인데 이 애니만큼은 상당히 재미있게 봤다. 내가 일본 애니를 본건 토토로, 라퓨타, 센과 치히로의 행방불명, 하울의 움직이는 성 정도의 유명한(?) 것들과, 일본 애니를 좋아하는 전 룸메 덕에 하레와 구우 및 이름은 기억나지 않지만 한두 개 정도를 몇 번 같이 본 적이 있는 게 전부다.

어떤 블로그에서 소개를 보고 모종의 경로(...)로 구해서 보려고 했으나 찾기가 쉽지 않아 이미지가 아주 안 좋기로 유명한 P모 동영상 서비스(......)를 이용해 보았다. 대다수의 한국 동영상 서비스가 스웨덴에서 미치도록 느려서 이용이 불가능한 수준임에 반해 여기는 거의 막힘없이 볼 수 있었다. 이거 하나는 좋더라. 재밌던 건 스웨덴에서 접속을 하니 외국 IP로 인식해서인지 서비스 자체는 한글임에도 약관이나 개인정보 보호정책 등은 모두 영문으로 나오고 가입 확인 메일도 영문으로 오더라는 것.

다만 이 만화 내용이 우주 개발과 익권 다툼을 하는 선진국 세력들 및 그 사이에서 우주에 가고자 하는 열망을 담은 사람들 사이의 이야기임에도 어쩌다 한 번씩 나오는 19금 장면(주인공 우주비행사 중 한 사람이 우주비행 떠나기 전마다 그것(...)을 하는 습관이 있다는 설정이 문제. -_- 굳이 그런 거 안 넣어도 내용 재밌으면 다 볼 텐데...) 때문에 19세 성인 인증(....)을 해야 하는 화가 몇 개 있었다.;;;

잠시 한가한 틈을 타 어제부터 오늘까지 계속 달려서 1기, 2기 총 26편(...)을 다 봐버렸다. (사실 한 화가 23분 정도밖에 안 되긴 한다.) 아마 만화책으로는 정식으로 번역이 되어 계속 출간이 되는 모양이고 내용도 계속 진행 중인 듯하다. 1기에서는 우주로 가고싶어하는 사람들의 이야기를 주로 다뤘고, 2기에서는 그 사람들이 각자 나름대로 우주에서 활약을 하는 가운데 달에 가게 되는 과정을 그리고 있다. 3기 이후는 아직 안 나온 or 올라온 듯?

원작 만화가 나온지는 좀 된 것 같은데 중국의 우주개발을 예측한 부분이나 달의 자원을 둘러싼 미국과 중국의 새로운 냉전 구도 등 꽤 현실성 있는 설정을 가지고 있어 흥미롭게 볼 수 있었다. 우주에 대한 묘사도 거의 사실적으로 하고 있으나 한 화의 길이가 짧은 탓인지 내용 전달을 빠르게 하기 위해 우주에서의 움직임이 좀 과장되게 빠른 경향이 있다. 물론 만화이기에 약간 비현실적인 설정들이 추가되기도 했지만--아이돌 리포터가 ISS에서 뛰노는 장면이라든지--전반적으로 내용 전개가 어느 정도의 치밀함을 갖추고 있어 좋았다.

'로켓 보이' 화에서는 아랍계 소년이 미국으로 건너가 로켓 연구에 의지를 불태우지만 백인 사회의 차별에 좌절하고, 다시 죽이 맞는 친구들을 만나 끝내 우주까지 도달하는 모델 로켓 발사에 성공하는 모습은 카이스트 드라마에 나왔던 에피소드와 비슷하여 훈훈한 감동을 주기도 했다.

다만, 이 만화도 모든 게 완벽하지는 않다. 사실 어쩔 수 없는 부분이기도 하지만 일본 만화라서 그런지 일본에 대해서는 너무 긍정적인 시각으로만 바라보고 있기도 하다. 중국과 미국의 우주 군비 경쟁 속에 일본은 마치 평화적으로만 우주를 이용할 것처럼 묘사되는 부분이나 일본인 우주비행사인 고로가 무슨 문제만 생기면 해결사로 나타나는 부분은 다분히 일본 중심적이라고 볼 수 있겠다.

이런 걸 싫어하는 사람들은 이 만화를 별로 좋게 평가하지 못할지 모르겠지만, 한국에서 이런 만화를 만든다면 역시 한국 중심적으로 나오지 않을까라는 점에서 나는 그냥 그대로 인정하고 넘어갔다. 한 가지 부러웠던 점은 월면이족보행로봇인 문워커의 개발 과정을 그린 에피소드에서 엔지니어의 자존심과 고민이 묻어나오는 것을 보니 일본이 확실히 엔지니어들에 대한 시각이 긍정적이라는 것. 한국에서 장인 정신은 다 어디로 간 것일까?

개인적으로 미소녀(...) 등을 주제로 하는 일본 애니들은 별로 좋아하지 않는 편인데 이것은 아주 마음에 들었다. 나중에 기억해 두기 위한 포스팅이었음.

- Tag Moonlight Mile, 만화, 문라이트 마일, 일본 애니

- Posted

- Filed under 살아가기, 생각하기/즐기기

약 한 달쯤 전에 Flickr pro 계정을 질러서 사진은 모두 거기에 넣어두기로 했다. 한국에서 떠날 때 하필이면 사진만 싹 빼놓고 데이터를 복사해와서 아쉬울 때가 있었는데 이런 인터넷 서비스를 이용하면 어디서나 불러올 수 있다는 점, 필요하다면 API를 이용해 외부로 노출시키기는 것도 가능하고, Picnik과의 연동으로 간단한 후보정을 웹상에서 할 수도 있다는 점, 마지막으로 미묘하기 싼 듯 비싼 듯한 적절한 가격(1년 $24, 용량 트래픽 무제한)등이 선택요인이었다. 아무튼 하려고 했던 말은 여행 사진들도 모두 Flickr에 정리 중이라는 것. 시간 순으로 어떤 일이 있었는지 보길 원한다면 이전 포스팅의 일정표와 함께 그 사진들을 참고하시라.

핀란드는 사실 하루밖에 안 머물렀기에 무엇이 특별한 것인지 잘 모르겠다. 자일리톨?..은 잘 모르겠고 울창한 침엽수림이 눈에 띄었지만 이건 러시아도 마찬가지. 듣기로는 스웨덴의 중립 정책 때문에 2차대전 당시 러시아로 진격하는 독일군들의 희생양이 되어 무참히 짓밟혔다고 하는데, 그래서인지는 몰라도 다른 유럽 국가들에 비해 상대적으로 오래된 시가지보다는 현대적 건축물이 많았다. 또한 공업과 기술이 발달한 나라답게 고가도로의 디자인 등도 테크니컬한 분위기를 많이 풍겼다.

한편, 나중에 알게 된 사실인데, 핀란드어는 사실 러시아어와 그 뿌리가 같다고 하나 문자는 키릴 문자가 아닌 유럽권 알파벳을 쓴다. 대신 특이한 건 같은 모음을 두 번 연속해서 쓰는 경우가 많다는 것. (플리커 사진 참조) 강세 표시를 위한 것인지는 아직 잘 모르겠다.

헬싱키에서 첫번째로 방문했던 새하얀 Lutheran cathedral은 뭐 다른 건 잘 모르겠고 정말 그 새하얀 것 때문에 볼 만 했다. 그 다음에 방문했던 곳은 암반지대를 파서 반지하로 만든 교회인데 이번 여행에서 가장 평화로움을 느낄 수 있는 장소였다고나 할까. 시간만 있다면 마냥 앉아서 사색에 잠기고픈 그런 곳이었다. 돌을 파고 위에 금속 천장을 얹은 만큼 소리 울림이 매우 좋아서 음악회가 자주 열린다는데 감상해보고 싶었다.

하루 당일치기로 돌아다닌 건데 그 교회를 보고 나서 구름 한점 없이 해가 쨍쨍하던 날씨가 급속히 흐려지더니 점심을 먹고나자 함박눈이 펑펑 쏟아졌다.;; 발트해의 영향과 러시아 대륙의 영향을 동시에 받는 기후라서 그런 것 같기도 하다.

러시아는 뭐랄까, 오랫동안의 공산정권 때문인지 '금지된 국가'라는 인상이 강했는데, 이번 여행을 계기로 다시 생각하게 되었다. 오랜 공산 정치로 인해 우주기술과 같은 일부 분야를 제외하곤 공업이나 경제가 별로 발전하지 않았고, 자본주의 시장으로 이행한 후 그 부작용이 지금까지 많이 나타나고 있는 것은 사실이나, 그 잠재력만큼은 무궁무진한 나라라고 느꼈다.

러시아의 강한 점이나 가능성을 꼽는다면, 그 막대한 영토가 가지고 있는 자원의 가치, 신규 시장으로서 글로벌 기업들이 평가하는 가치(실제로 삼성, LG, 아우디 등 여러 기업들의 홍보물을 많이 볼 수 있었다), 그리고 그 콧대높은 자존심만큼이나 화려하고 깊이있는 문화 정도가 있겠다. 한 가지 인상적이었던 점은 어지간히 조그마한 박물관조차도 모두 무장경찰이 X-ray·금속탐지 검사대를 가지고 경비를 서고 있으며 모든 전시실에는 항상 감시요원이 상주하는 등 문화재를 보호하기 위한 노력이 굉장하다는 것이다. 또 독일군 등에 의해 소실된 문화재들도 수십년의 시간과 막대한 비용을 들여서라도 복원하는 걸 보고 배울 만한다고 느꼈다. (아, 갑자기 숭례문 태워먹은 거 생각하니....-_-)

반면 러시아가 극복해야 할 점으로는 공산주의 체제 하에서 너무 질이 떨어져버린 공공서비스(수도관을 교체하지 않아 호텔에서 녹물이 쏟아지는 거 보고 정말...-_-), 열악한 사회기반시설(러시아 제1의 도시 모스크바와 2의 도시 상페테르부르크를 연결하는 600km짜리 고속도로가 국내 어지간한 지방도보다도 좁은데다 포장도 대충 땜빵만 해와서 움푹움푹 패인 곳이 많아 20시간 정도의 시간이 걸린다. 한국에서 서울-부산 450km를 4시간 정도에 갈 수 있는 걸 생각하면...-_-), 그리고 급격한 개방에 따른 사회 불안 요소(스킨헤드들의 활동에 따른 치안 유지의 어려움 등.) 정도를 뽑을 수 있겠다. 또한 관광대국으로 성장할 만한 문화 유산과 컨텐츠는 충분히 갖고 있지만서도 아직 외국인들을 위한 배려가 부족한 점(영어 통하는 곳 거의 없고 표지판도 죄다 러시아어만..-_- 러시아 여행하려면 키릴문자는 기본으로 읽을 수 있어야 하고 간단한 러시아어 회화를 할 줄 아는 것이 좋다.)도 아직까지 한계점이다. 내 경우 회화까지는 못해봤고 키릴문자만이라도 재빨리 습득해두니 원하는 주소를 찾아가거나 음식 메뉴를 고를 때 매우 편리했다.

러시아에서 기억에 남는 건 모스크바보다는 상페테르부르크. 제정러시아의 수도답게 볼 것이 정말 많은 도시라서 아마 제대로 다 보려면 일주일 정도는 머물러야 할 것 같다. 3일 정도를 돌아다녔는데도 못 본 것이 꽤 많았다. 헤르미타지 박물관은 원래 러시아 황제의 겨울 궁전이었던 것을 공산 혁명 이후에 미술 박물관으로 개조해서 쓰고 있는 것인데, 작품들보다도 그 건물 자체의 아름다움이 정말 백미다. 안으로 들어가면 온갖 색깔의 대리석과 문양으로 장식한 것을 볼 수 있는데 하나같이 그 색깔이 환상적이었다. 특히 붉은 대리석을 쓴 방과 분홍색 대리석을 쓴 방이 기억에 남는다. 궁전 정도 되는 러시아 건물들을 보면 외부 장식에 다른 나라에서는 잘 사용하지 않는 독특한 색배치를 쓰는데 그 화려함과 조화가 놀랍다. (이를 테면 하얀 색 기둥·창문에 진한 하늘색 바탕을 쓴다든지.) 이 부분은 핀란드도 약간 영향을 받은 것 같았다.

건축적인 측면에서, 러시아의 궁전이나 그 시대에 지어진 건물든은 보통 복도라는 개념이 없고, 대신 큰 방을 죽죽 이어붙여놓고 문을 큼직하게 일렬로 마주보도록 뚫어놓는 것 같다. 그래서 그 문이 다 열려있을 때 바라보면 '첩첩첩첩첩..' 방들이 쌓여있다. 이건 다른 서유럽 국가들도 비슷한 거 같기도 하고...

한편으로 단체 여행이었기 때문에 좋았던 건, 여러 나라에서 스웨덴으로 온 교환학생들을 많이 만날 수 있었다는 점이다. 스페인, 네덜란드, 멕시코, 독일, 프랑스, 미국, 오스트레일리아, 일본, 한국, 싱가포르 등 다양한 국적의 사람이 같은 버스를 타고 다니며 꼬박 열흘을 같이 있으니 각 나라 사람들의 특징을 살펴볼 수 있는 좋은 기회였다. 확실히 멕시코나 스페인 쪽 애들이 왁자지껄 떠들고 술마시고 노는 걸 좋아하고 북유럽 쪽이나 아시아 사람들은 차분한 성향이 강한 것 같다.

서로 자기네 언어로 간단한 회화를 가르쳐주기도 했다. (특히 동일이가 이에 지대한 관심이 있었던 모양인지 수첩에 각국 기초 회화를 메모하고 다녔다.) 스페인어의 숫자는 라틴어 prefix와 거의 같은 형태를 가지고 있다든지, 남유럽은 '고맙다'라는 표현을 주로 grazie, gracias 등으로 쓰는 데 반해 북유럽은 thank, tack 계열을 사용한다는 점이 재밌었다. 네이티브 프렌치(....)를 들을 수 있는 기회도 있었는데 프랑스어는 특히 알파벳으로 써놓은 것하고 실제 발음하고 너무 달라서 이건 뭐 안드로메다...(....) 한 친구 이름이 Florent였는데 실제 발음은 'f흘로ㅎ옹' 정도랄까...;;; 물어보니 규칙이 있긴 하다는데 좀 복잡하댄다.; 미국과 오스트레일리아 쪽 네이티브 잉글리시는 역시 말이 빠르고 이어서 말하는 경향이 강했다. (오스트레일리아 쪽은 처음 들어봤는데 미국과는 또 살짝 다른 느낌.) 일본 사람이 딱 한 명 있었는데 영어 발음을 상당히 잘 구사해서 별로 어색함이 느껴지지 않았다. 독일 애들한테 고등학교 때 배운 Auf Wiedersen과 Entschuldigung 얘기해주니 웃더라.;

저번 키루나 여행과 이번 여행을 통해 깨달은 점은, 적어도 여행할 땐 언어가 통하는 사람하고 가는 것이 좋다는 것. 키루나 때 넷 중 셋은 중국어를 하고 나 포함 둘만 영어를 하니 서로 의사소통이 잘 안 되어 불편했으나, 이번엔 동일이와 함께 가기도 했고 Växjö에서 공부하는 한 한국인 누나를 만나 좀더 재미있게 다닐 수 있었다. 한국어가 아니더라도 최소한 영어 정도는 통하는 것이 좋은 것 같다. (물론 모 친구처럼 중국어를 아주 잘하면 중국어도 괜찮겠지만.)

여행의 백미를 장식했던 것은 상페테르부르크(그리고 러시아)에서의 마지막 밤, 러시아의 유명한 시인 Pushkin이 자주 왔다는 한 카페에서의 시간이었다. 피아노 생음악과 소프라노의 노래를 간간이 들을 수 있는 아주 고풍스런 카페였다. 중간에 슈베르트 즉흥곡(!)을 치길래 혹시 악보가 있으면 쳐봐도 되겠냐고 물어보려 했으나 역시(...) 상대방이 영어를 못하는 바람에 쥐쥐. Schubert impromptu까지는 어찌 알아듣은 것 같은데 바디랭귀지에서 실패했다.; 거의 한시간 반이나 앉아서 커피와 차를 즐기며 반쯤 얼어붙은 어둑어둑한 수로를 내려다보며 한껏 여유를 즐겼다. (사실 그덕에 시간이 많이 늦어서 돌아올 때 혹시 스킨헤드가 나타나지는 않을까 조금 노심초사하긴 했다-_-)

사실 전반적으로 러시아 왔다갔다하며 맘에 들었던 건 물가! ㅠ_ㅠ 스칸디나비아반도와 스위스, 영국 정도가 아마 세계에서 제일 물가가 비싼 곳 아닐까 싶다. (핀란드도 꽤 비싸다) 물론 나처럼 한 곳에 오래 머무르는 경우는 음식 재료를 사다 직접 해먹으면 돈이 많이 절약되지만 여행 다닐 땐 그럴 수가 없으니 말이다. 특히 한 대형할인마트에서 식빵 한 봉지에 300원, 초코렛 두툼한 거 하나에 700원하는 거 보고 감동.. 오오....ㅠㅠ;; 근데 러시아의 물가라는 게 장소에 따라 제각각이라 모스크바 크레믈린 근처 지하 쇼핑센터의 푸드코트 맨 끝에 있는 한 작은 부페에서 음식을 집어먹을 땐 한 끼 식사가 2만원이 넘게 나오기도 했다. (분명히 2만원짜리의 퀄리티보단 한참 낮은데도 불구하고. 패밀리 레스토랑이 아니란 말이다..ㄱ-) 음식을 무게 단위(보통 100g or 1kg)로 계산하는데 딱 그 정도 담아서 주나 했더니 그냥 자기들 맘대로 퍼담아주고는 저울로 재버리더라..orz (이럴 때 러시아어를 할 줄 알면 덜어달라고 할 수 있다. 흑흑) 그래도 전반적으로 스웨덴보다 싼 건 틀림없다. 특히 과자, 케익, 초코렛 등은 써있는 루블 가격을 그대로 크로나로 바꾸면 스웨덴에서의 가격이 될 듯. 즉 4배 정도 싸다는 소리다. 위에서 말한 커피집도, 어지간한 한국의 분위기 좀 있다 하는 별다방 같으면 만원은 기본으로 넘길 텐데 커피·차 한잔 마시고 연주자에 대한 팁 다 포함해도 4000원 정도밖에 안 나왔으니 정말 싼 거다. (특히나 관광 명소 카페라는 걸 감안한다면 말이다.) 아마 그런 카페 한국에 있으면 애용해줄 것 같다.;

마지막으로 한 마디 남기고 싶은 건 러시아 여행은 꼭 여름에 가라는 것. 3월 말이면 한국에선 한창 봄기운이 오를 때지만 러시아는 한국의 가장 추운 한겨울 날씨와 비슷하다. (시베리아 추위란 게 괜히 나온 말이 아니구나 싶었다) 잔잔한 강물은 아직도 얼어있고 이틀에 한 번꼴로 눈이 내려 그 위에 하얗게 쌓여있다. 바람도 제법 거친 편(이지만 스웨덴보단 약한 듯?). 또 공원·교회 등을 감상할 때도 그 앞에 꽃이 피어있거나 이런 걸 보려면 여름에 가야 한다. 스웨덴은 그래도 멕시코난류의 영향을 받기 때문에 한겨울이라도 기온이 크게 내려가지는 않지만 러시아는 내륙 기후기 때문에 연교차가 매우 커서 그 점을 주의해야 한다. (겨울과 반대로, 여름엔 스웨덴이 더 시원하다고 함)

냠, 졸려서 슬슬 자야겠다.;

- Posted

- Filed under 살아가기, 생각하기

요즘은 초등학교 때부터 특목고 입학을 준비시킨다고 하고, 대학에서 운영하는 영재교육원 입학을 위한 입시반까지 학원에 있을 정도라고 한다. 내가 과학고 들어갈 때만 해도 과학고 준비는 보통 중학교 1~2학년 때쯤 시작하는 것이 이른바 발빠른(?) 사람들이었는데 지금은 또 기준이 더 내려간 모양.

부모들이라면 당연히 내 자식만큼은 똑똑할 거라는 기대를 가지게 마련이다. 그리고 한국 사회에서 '좋은 직장'을 얻기 어렵다는 점이나 한국 사회가 돌아가는 꼴이 맘에 안 든다 등등의 이유로 돈 여건이 조금이라도 받쳐준다면 유학을 보내려고 하는 사람들이 많다. 그러자니 경쟁에 뒤쳐지지 않으려고 조기교육이다 뭐다 해서 기를 쓰게 되는 듯하다.

나름대로 한국의 학부모들이 높게 평가할 만한(..그나마 요즘은 목표가 유학인지라 시원찮은 듯하지만) 과학고-카이스트 코스를 걸어오고 있는 학생으로서 내 생각은 이렇다.

나의 조기교육·선행학습 경험

하지만 내 경우를 되돌아보면 부모님이 속으로는 내 머리가 좋다고 생각하셨을지는 몰라도 겉으로는 경쟁에 이기기보다는 나 자신을 신뢰하라는 쪽으로 항상 말씀해주셨다. 나한테 조기교육이라고는 초등학교 때 구몬학습지 조금 풀었던 것과 초등학교 4학년 때 원어민 영어회화 학원 두 달인가 다니다 때려친 게 전부다. 아무런 선행학습도 안 하고 그냥 학교 내신만 때우고 있다가 중학교 3학년 때 한 선생님의 권유로 우연히 정보올림피아드에 나갔고, 또 주변 사람들의 권유로 과학고에 지원해보라길래 딱 3개월 동안 조그마한 동네 학원에서 죽어라 공부할 때도, '반드시 과학고에 입학해서 가문의 명예(?)를 떨쳐야 한다' 식의 압박 이런 게 아니라 '실패하더라도 이런 도전 경험 자체가 중요하다', '너 자신을 믿어라' 하는 쪽으로 주로 말씀해주셨던 기억이 난다.

과학고 입학이 결정되고 나서, 부족한 선행학습을 때워보겠다고 이른바 '고액 과외'라는 걸 잠깐 해보기도 했다. 주변을 둘러보니 나처럼 딱 3개월 벼락치기로 과학고에 들어온 케이스가 거의 없었고, 남들은 중학교 경시를 바탕으로 물리1, 물리2 선행학습해서 고등경시 대비한다고 난리칠 때 나는 경우 공통물리도 제대로 다 못 떼었고 미적분도 잘 모르는 상태였으니까 말이다.

지내놓고 생각해보면 그때 배웠던 거(부모님께는 죄송한 말이지만 특히 제일 비싸게 주고 했던 그 과외..) 하나도 생각 안 났고 별로 써먹은 듯한 느낌도 없다. 고등학교 들어가서 수업 처음 들었을 때도 수업 진도가 빠르고 양이 많다는 정도의 느낌이었지 중학교 교과 과정을 100% 충실하게 이행했고 과학고에 들어올 수준의 학생이라면 완전 안드로메다 여행을 할 정도는 아니었다. 첫 시간 류한영 선생님이 설명해주시던 칸토어 집합 얘기는 지금도 생생히 남아있다.

고등학교 때도, 학교에서는 한 사람이 반드시 하나의 경시 과목을 선택하여 무조건 경시대회에 참가를 시키곤 했었지만 나는 정보경시도, 경시 과목으로 택했던 물리경시도 출전하지 않았다. (학교에서 지원하라고 해서 나갔던 건 모조리 낙방.) 대신 내가 고등학교 때 주로 했던 건 R&E 사사연구, 과학전람회, 창의력경진대회, 휴먼테크 논문대회 등이었다. 내신은 중상위권을 꾸준히 유지했고, 이것은 수업을 충실히 듣는 것만으로도 가능했다.

나중에 대학교 올라와서 1년여가 지났을 때 과학고 친구들과 야식을 시켜먹으며 했던 얘기가 있다. 그렇게 죽도록 조기교육이며 선행학습, 경시공부 해봤자 진짜 전공 들어가니까 말짱 헛것이라고. 미친 듯이 문제 풀어제껴서 문제 풀이 기술은 습득했지만 그것도 한창 써먹을 때나 유용하지 시간 지나면 다 잊어버린다는 것이다. 그러면서 나보고 비록 경시는 안 했어도 그런 연구 활동 많이 하고 그거 바탕으로 대통령과학장학금도 타고 해서 내가 부럽다는 것이었다. (지금은 어떤지 모르겠으나, 내가 지원했을 당시 경시 실적이 아무리 좋아도 내신이 나쁘면 뽑아주지 않았다. 경시 실적은 있으나 내신은 개판친 아이들이 꽤 있었다. 나는 적당한 내신에 연구 성과가 많아서 뽑혔던 듯.)

학문을 대하는 자세와 조기교육?

과학고를 단순히 또 하나의 입시 교육 기관으로만 보는 사람들에겐 잘 이해되지 않을 수도 있겠지만, 학문을 대하는 것은 단순히 경시대회 문제를 잘 풀고 수능 시험을 잘 치고 좋은 대학에 들어가는 것과는 차원이 다른 문제다. 아직 학부생 주제에 이런 것을 논할 처지가 못 된다는 것은 나도 잘 알고 있지만, 학문을 공부한다는 것은 장기전이다. 더불어 순수한 지적 열망이 있지 않고서는 그 길을 계속할 수 없다. 솔직히 과학고 친구들 중에 정말로 공부 그 자체에 흥미를 느꼈던 아이들이 몇이나 있던가. 새로운 지식을 배웠을 때, 혹은 발견했을 때 그 기쁨을 누릴 수 있는 사람이 얼마나 있을까. 다수의 아이들은 선행학습과 학원으로 인해 '만들어진' 학생들이었다.

설령 그렇다 하더라도, 본인이 과학·공학에 뜻이 있고 좋아한다면 물론 문제가 없지만, 이른바 '공부 스타일'이 아닌데도 부모의 노력으로 과학고나 좋은 대학에 들어오는 것은 얼마든지 가능하다. (다행히, 주변의 카이스트 친구들 중에 이 정도의 심각한 상황은 없었던 것 같다. 학원·경시 출신이라도 카이스트에 있는 아이들은 그래도 어느 정도 과학에 대한 뜻을 가지고 있는 경우가 대부분이다. 그렇지 않을 경우 대학 진학에서 길이 갈라지는 것이 보통이다.)

하지만, 본인이 실제로는 과학이나 공학에 큰 흥미가 없으면서도, 부모의 강요에 의해 시작하게 된 길이 (단지 약간 머리가 좋아서 쉽게 공부했다는 이유로) 마치 정말 자기가 가야 할 길인 것처럼 인식(착각)하고 있다면 불행한 일이다. 어찌어찌 대학원까지는 들어갈 지 모르나 박사과정 정도쯤에서 인생의 기로에 서게 될 것이다. 주변의 여러 경험담으로 보건대 박사과정에 들어가면 정말로 학문을 하고자 하는 의지가 있지 않고서는 더이상 버틸 수 없기 때문이다.

더 빨리, 더 이른 시기에 자기가 진정 원하는 것을 할 수 있는 것이 중요하다. 단지 무조건 학창시절 공부를 잘해야 하고, 유명한 대학에 들어가야 한다는 것 만으로 한 학생이 박사과정 쯤 되는 시기에 인생의 진로 고민을 하게 만들어버린다는 건 자기의 자녀에게 너무 미안한 일 아닐까?

학문의 길이 아닌 다른 길--의사라든가 판사·변호사라든가--을 택하게 했다고 할지라도 professional의 수준에 들어가는 순간 결국 그 사람을 그 자리에 남게 하는 것은 열정과 의지, 그리고 진정 원하는가 하는 마음 뿐이다.

나도 사실 어떤 땐 가끔 정말 내가 학문을 하고 싶은 건지, 진정한 학자가 되기 위해 치뤄야 할 댓가들을 버텨낼 자신이 있는지 헷갈린다. 하지만 분명한 건 학문과 새로운 지식·경험을 배우고 익히는 과정 자체가 즐겁다는 사실이다. (내가 새로운 지식을 만들어내는 것은 또 다른 어려움이겠지만, 그걸 극복했을 때의 기분은 나만이 가진 멜로디를 찾아 피아노 악보를 옮겨 연주해볼 때의 기쁨과 비슷하지 않을까?) 내가 나중에 학문의 길이 아닌 다른 길을 선택하더라도 학문을 대하는 자세만큼은 변함이 없을 것이다. 그나마의 즐거움도 없었다면 소프트웨어공학개론 팀 프로젝트나 수리물리 같은 건 진작에 때려치고도 남았을 것이다. 그걸 내가 왜 해 -_-

한편으로, 조기교육이 (극)소수의 아이들에겐 좋은 자극제가 될 수 있다는 사실은 인정한다. 정말로 그럴 만한 아이들을 봤기 때문이다. 하지만 나름 포함해 보통의 경우, 어찌 됐건 자기 스스로의 고민 없이 누군가에 의해 주입되는 선행 지식이라는 건 사고의 융통성과 창의성을 파괴하는 결과를 낳는다. 대학에서 전산과 물리를 공부하면서 느끼는 거지만, 내가 정말로 스스로 곱씹어본 지식과 문제는 오랫동안 기억에 남는다. 하지만 누군가에 의해 일방적으로 주입된 지식은 그 자체로서의 효력은 가져도 더이상 새로운 사고를 할 필요성을 없애버려 그 이상의 일을 하지 않게 만든다.

진정한 (선행) 학습

고등학교 1학년 때, 지구과학 김혁 선생님이 선형 회귀 분석법에 대해 소개해주신 적이 있었다. 다른 아이들은 그걸 설명만 듣고 넘어갔지만, '컴퓨터로도 구현할 수 있으니 한번 직접 짜볼 사람은 짜봐'라는 말 한 마디에 자극받은 나는 이틀 밤을 새서 그걸 직접 Visual Basic으로 구현했다. 영어로 된 인터넷 자료를 뒤져서 C 언어로 구현되어 있는 것을 이해하느라 머리 싸매고 몇 번을 뜯어고쳐가며 만들었다. 그리고 그것이 제대로 동작하는 것을 봤을 때의 그 희열! 그때까지만 해도 몰랐지만 그때 배운 것과 실제적 개념이 계속 이어지고 이어져 선형대수의 기초를 넘어 이젠 여기 교환학생 와서 artificial neural network를 배울 때에도 기반을 이루었다.

이렇게 새로운 세계에 대한 단초를 제공받아 스스로 찾아나가는 것이 진정한 학습 아닐까? 불행히도 한국에서 이루어지는 일반적인 조기교육은 이러한 즐거움을 선사해주고 있지 못한 것 같다.

원래 대학은 정말 공부를 하고 싶은 사람이 들어가야 한다. 공부가 아니라 다른 것에 관심이 있는 사람들은 대학에 안 가더라도 자기 적성에 맞는 일을 찾아나갈 수 있어야 한다. 아니면 대학도 정말 보편교육화시켜버리고(여기 스웨덴처럼 대학원까지 무상교육을 실시한다든가..-_-) 분야별로 특화시켜 무조건 학자로 만드는 것도 아니고 무조건 의사·판사, 공무원을 목표로 삼는 것도 아닌 미용사, 요리사, 전문 엔지니어부터 정치가, 예술가에 이르기까지 다양한 스펙트럼에서 각각의 수요에 맞는 인재를 만들어낼 수 있게 해야 할 것이다.

결론

스웨덴의 여유로운 사회적 분위기를 보면서, 또 서양 아이들의 일상 생활과 실리적 사고를 보면서 한국 사회가 얼마나 왜곡되어 있는지 뼈저리게 느끼고 있다. 조기교육 열풍이 그렇게 부는 것도 결국 한국 사회의 암담한 현실을 자녀가 잘 보다 쉽게 헤쳐나가게 하고 싶어서일 것이다. (아무리 조기교육이 좋다 나쁘다 떠들어도 그 누가 자식 잘못되라고 조기교육시키겠는가.) 남들이 하면 다 해야 한다는 심리적 압박(?)을 받는 뿌리깊은 문화적 특성과 짧은 기간 동안의 폭발적 경제 성장과 좁은 땅에서 아웅다웅 경쟁하며 살아야 하는 현실, 급속한 서양 문화의 유입과 이로 인한 가치관 혼란이 종합적으로 작용한 결과가 아닌가 싶다.

뭐 구체적인 대안까지 제시하고 글을 마치면 더 좋겠지만, 나로서는, 공부를 하고 싶은 사람이라면 특별히 조기교육 난리 굿을 치지 않아도 때되면 알아서 하게 되어 있다는 것, 그리고 공교육 교과과정만 제대로 따라가도 기초는 충분하다는 것. 학원은 문제 풀이 경험을 더 많이 해보고 싶거나 테크닉적 도움을 받고 싶을 때만 가면 되는 곳이라는 것. 정도가 내 생각이라고 얘기하고 싶다.

ps. 글이 너무 길어져서, 영어교육에 관한 문제는 나중에 따로 다뤄보도록 하겠다. 아마도 러시아 여행 다녀온 후가 될 듯?

ps2. 쓰기는 한참 전에 썼는데 글 손보려다가 이런저런 일(?)에 말려서 이제서야 포스팅;

- Posted

- Filed under 살아가기, 생각하기/즐기기

Optional program들은 대체로 25EUR인데 문제는 어제 시험보느라 신청 기한을 넘겨버려서 그냥 같이 가는 동일이하고 직접 돌아다니면서 봐야 할 듯. (혹시 몰라서 일단 물어보긴 할 거다..) 호텔 룸메는 동일이랑 하는 것으로 해놓았다.

러시아 여행에 대해 알아보니, 영어가 안 통하고 러시아어를 못하면 무시하는 경향이 있으며, 박물관 등에는 외국인용 창구가 따로 있어서 보통 표값이 좀더 비싸고-_-, 카드 사용이나 환전에는 큰 문제가 없고, 다만 길 다닐 때 집시들이나 백인우월주의자 집단인 스킨헤드들을 조심해야 된다는 것 정도..? 경찰도 봉급이 적어서 이상한 트집을 잡아 금품을 요구하는 경우가 있다고 한다(헉)..;; 경찰이 여권을 요구할 경우 내 손으로 펴서 잡은 채로 보여주란다;; (갑자기 이런 얘기들을 보니 불안해지기도 하는데 언제 어디서나 이상한 낌새가 보이면 피해다니는 건 마찬가지니까..)

그래도 단체 관광을 선택한게 치안이나 이런 것 때문이기도 하니까 큰 문제는 없을 것 같다. 아래에서 FREE TIME이라고 표시된 시간에는 친구들하고 같이 돌아다니면 될 것이다. 저번 일요일에 사전 미팅이 있었는데 투어 담당자가 설명해줄 때 그런 위험 사항에 대해서는 따로 언급하지 않은 걸로 봐선 지금까지 별다른 문제는 없었던 모양. (여권 잃어버려서 고생했던 사람이 딱 한 명 있었다 함.)

아, 그리고 이 여행 기간 동안 인터넷과 핸드폰 등 모든 통신 수단을 사용할 수 없게 될 예정이다. (여기 핸드폰으로 로밍이 가능하다고는 하는데 요금이 비쌀 것 같고 이게 선불폰이라 될런지 모르겠다.. 급한 연락은 현지 공중전화를 사용하는 방향으로 할 생각이고 대사관, 경찰, 구급대 등의 비상 전화번호는 미리 메모해갈 예정.)

The 77th Road Trip to Russia

"The Easter is best spent in Russia"

Helsinki, St Petersburg and Moscow

Date: Monday, 17 March, to Wednesday, 26 March 2008

Destination: Helsinki, Finland, St Petersburg and Moscow, Russia

Available places: 105 total for all participating groups

Required: valid INTERNATIONAL PASSPORT (allowing travel outside the EU)

Participating Groups: University students from Stockholm, Göteborg, Uppsala, Örebro, Växjö, Linköping, Skövde, Jönköping, Lund and Kalmar (students from other universities and non-students are also welcome to join)

Price: 520 EUR + individual Russian Tourist Visa cost (prices listed below)

Included:

— round trip ferry transportation from Stockholm to Finland (Viking Line)

— 4-person cabin on both of the ferry journeys

— round trip transportation from Sweden, to Russia

— double occupancy HOTEL accommodations in all destination cities

— Russian tourist visa paper work, support + processing

— personal travel insurance from SAMPO insurance company

— buffet breakfast on five mornings in the hotel

— guided sightseeing tours (in English) of St Petersburg

— transportation to the State Hermitage Art Museum

— the hotel's mandatory passport and visa registration fees

* Preliminary Trip Schedule *

Day One: Monday, 17 March

(Exact departure time and locations to be announced by e-mail)

18:00 — ALL GROUPS to Viking Line terminal (Stadsgården) in Stockholm

20:10 — Viking Line M/S Amorella departure to Turku, Finland

Day Two: Tuesday, 18 March

(+1h time difference CET)

07:35 — Arrival in Turku (FINNISH TIME, + 1h), all groups to bus, depart for Helsinki

11:30 — Arrival in Helsinki, followed by departure for sightseeing tour of Helsinki

13:30 — Arrival at Scandic Continental Helsinki; group check-in

14:00 — FREE TIME

Day Three: Wednesday, 19 March

07:00 — Buffet breakfast open in the hotel

08:30 — Hotel check-out, luggage to the buses, departure from the hotel, to St Petersburg

11:00 — Arrival at Finnish border/frontier

(+1h time difference EET)

12:30 — Arrival at Russian border, drive to St Petersburg

18:00 — (ESTIMATED) Arrival at Hotel Moskova; group check-in

FREE TIME

Day Four: Thursday, 20 March

07:00 — Buffet breakfast open

09:30 — Group departure for city sightseeing tour, ending at Hermitage Museum parking area

17:00 — Departure from Hermitage to hotel

FREE TIME

Day Five: Friday, 21 March

07:00 — Buffet breakfast open

08:30 — ALL LUGGAGE to the buses!

Departure time To Be Announced — OPTIONAL PROGRAM #1 (day program):

Pushkin & Catherine’s Palace, departure by bus from the hotel

14:00 — (ESTIMATED) Return to St Petersburg, group drop off in city center

FREE TIME until

20:00 — Departure from St Petersburg to MOSCOW (overnight drive)

Departure location: St Isaac’s Cathedral in city center (location will be shown during the sightseeing tour)

Day Six: Saturday, 22 March

07:00 — (ESTIMATED) Group breakfast stop at Zelenograd McDonald’s!

10:00 — Arrival in Moscow, guided sightseeing tour of the city

13:00 — (ESTIMATED) arrival at Hotel Izmailova Vega; group check-in

FREE TIME

Day Seven: Sunday, 23 March

07:00 — Buffet breakfast open, entrance through the lobby on main floor

09:00 — ALL LUGGAGE to the buses!

Departure time To Be Announced — OPTIONAL PROGRAM #2:

Kremlin Tour, meeting location to be announced

FREE TIME

21:00 — Departure from Moscow to ST PETERSBURG (overnight drive)

Departure location: Red Square parking place (location will be shown to you during the sightseeing tour)

Day Eight: Monday, 24 March

10:00 — (ESTIMATED) Arrival at Ladoga Hotel; group check-in

FREE TIME

Departure time To Be Announced – OPTIONAL PROGRAM #3:

Russian Folk Dance Performance at Nikolaiyev’s Palace

21:00 — (ESTIMATED) return to hotel

Day Nine: Tuesday, 25 March

06:30 — 07:00 ALL LUGGAGE to the buses!

07:00 — Buffet breakfast open

08:00 — Group departure from St Petersburg, to Finland

10:30 — Possible stop in Vyborg

13:00 — Russian border stop

14:00 — Finnish border

(-1h hour time difference to EET)

14:00 — Lunch break

19:30 — (ESTIMATED) arrival at Turku harbor

21:00 — Viking Line M/S Isabella departure to Stockholm

Day Ten: Wednesday, 26 March

06:30 — Arrival in Stockholm (Stadsgården)

- Posted

- Filed under 살아가기, 생각하기

1. 건네 준 분의 인상을 부탁합니다.

동아리 한 학년 위 선배분입니다. 음, 선배한테 이런 표현을 쓰긴 좀 그렇지만(...) 또래에 비해서는 귀여워 보이시는 스타일이랄까..;; (이럴 때마다 '귀엽다'라는 말의 존댓말이 있었으면 하는 생각을...)

또, 항상 이것저것 많이 도전하시는 것 같습니다. 노르웨이 교환학생 가서도 여기저기 여행 많이 다녀보시고 하는 점들이 인상 깊었어요. (막상 와보니 그것도 부지런해야 할수 있는 거라서..)

2. 주위로부터 본 자신은 어떤 아이라고 생각되고 있습니까? 5개 말해 주세요. (어디까지나 예상)

자기 주장이 강한 편이고 아는 것에 대해선 거리낌 없이 말해버리는 편이라 어렸을 때는 잘난 척한다는 소리를 많이 들었습니다. 지금은 사회화(?) 과정을 거치면서 그런 소리는 거의 듣지 않지만 또래 남자아이들 치고는 처음 만나는 사람들과 거리낌없이 대화를 잘 하는 편입니다. (사람에 따라 이걸 좋게 보는 경우도 있지만, 말은 안 해도 '너무 설친다'..라고 보는 경우도 있을 듯..-_-)

토론할 때 자기 방어막을 너무 미리 쳐놓는 경향이 강하다는 소리도 들어봤네요.

저를 처음 만난 사람들(블로그를 통해서 알거나 이런 게 아니고 정말로 완전 처음 보는 경우)의 경우 '말이 많다' 내지는 '잘난 척 한다'라고 생각했다가 저랑 오랫동안 사귀게 되면 '이런 (보통은 긍정적 의미인 듯?) 사람인지 몰랐다'라고 말하는 경우가 종종 있었습니다.

어떤 사람들은 공대생 혹은 CS전공생(...)이라는 티가 난다고도 이야기하고, 피아노 친다는 사실을 알고나서 부러워하는 사람들도 있고 제 실력과 상관 없이 막연한 환상(....)을 품는 사람들도 가끔씩 있는 듯합니다-_-;

또한 이 포스팅에서 보듯 전반적으로 말이 길다는 소릴 자주 듣습니다..orz;

3. 자신이 좋아하는 인간성에 대해 5개 말해 주세요.

겸손하되 자기의 능력을 제때에 발휘하는 사람.

상대방의 감정, 상황 등을 이해해가면서 말을 걸 줄 아는 사람. (어렸을 때 제가 이런 점이 부족했었기 때문에 이런 자세를 익히려고 노력하다보니 제 주변 몇몇 다른 사람도 이렇게 해줬으면 할 때가 가끔 있더군요.)

음악과 미술 등 예술을 정말로 순수하게 즐길 수 있는 사람.

자기가 알고 있는 것을 스스럼 없이 공유할 수 있는 사람.

종교나 정치 사상 등에 의한 편견을 가지지 않는 사람. (저도 이 점에선 스스로 완벽하다고 자신할 순 없지만...)

4. 에서는 반대로 싫은 타입은?

자기의 이익을 중요시하는 것까지는 이해해줄 수 있지만 그렇다고 타인에게 피해주는 사람. (이건 상황에 따라 입장에 따라 해석이 많이 달라질 수 있겠지만 항상 노력해야겠죠.)

다른 사람들을 비판하는 것은 좋지만 인간적으로 무시하는 사람.

자기의 단점이 어떤 것임을 알고 있음에도 인정하지 않거나 고치려고 노력하지 않는 사람.

자기가 속한 집단(친구, 동아리, 학교, 종교, 정치 등등)에서만 끼리끼리 노는 사람. (이렇게 되기 굉장히 쉽고 저도 자유롭다고 말할 순 없지만 정도가 지나치면 안 되겠죠.)

실제로 본인의 능력이 대다수보다 뛰어나다 할지라도 자기밖에 없다는 것처럼 행세하는 사람.

5. 자신이 이렇게 되고 싶다고 생각하는 이상이라든지 있습니까?

어렸을 땐 '지위고하를 막론하고 항상 똑같은 자세로 대했다'라는 한 위인전의 구절 때문에 아인슈타인 같은 사람이 되고 싶기도 했지만, 좀더 사회에 눈을 뜨고 나서부터는 부모님 같은 사람이 되고 싶더군요. 물론 부모님도 인간이기에 단점이 없는 것은 아니지만, 자녀나 본인들의 모든 문제에 대해 오픈되고 진실한 마음으로 대하시는 모습은 언제나 본받고 싶습니다.

6. 자신을 그리워해 주는 사람에게 외쳐 주세요.

제가 지금 외국에 나와있어서 더욱(?) 그렇겠지만 뭐 요즘은 인터넷도 있고 하니 언제든 연락주세요~ ㅎㅎ

7. 배턴을 돌리는 15명. (덧붙여서 인상 첨부로)

15명...-_-;;;; 순서는 무순입니다.

PerhapsSPY : 인상은 이 포스팅..을 참조하시고..-_-; (끌려간다) 토탈과 수프림커맨더를 통해 알게 된 분. 시트콤 라이프(?).

pcpenpal : 언제나 듬직하신 스팍스의 정신적 지주.

serialx : 항상 활달하고 적극적인 CS인.

inureyes : TNF와 Needlworks를 이끄시는 역시 또 하나의 정신적 교주님; 가끔 인간이 아니시라는 생각이 듬.

lifthrasiir : 전설의 토끼군. (다른 말이 필요 없다)

퍼키군 : 파이썬에 대해 모르는 것 빼고 다 아시는 분.

cocas : ...폐인;; (죄송)

suwonhero : 2년 동안 룸메하며 수많은 날밤을 함께...orz 귀차니즘이 심하긴 해도 착하다.;

mcfuture : 첫 인상은 무서웠으나 실제론 그렇지 않은 분.

coolengineer : 닉네임과의 싱크로율 100%.

만박 : 항상 여유로움을 보여주심이 부러워요.

Dotty : 열정. 도전. 멋쟁이. (온라인으로만 본 인상..)

미래 누나 : 구글, 스웨덴! 멋진 삶을 사실 것 같은 숙녀분.

yu_k : 왠지 이런 포스팅 좋아하실 것 같..?;

디토군 : 우리(MetaBBS 팀)의 호프!

자, 그럼 다들 화이팅(...).

- Posted

- Filed under 살아가기, 생각하기

It is one cut of a very famous web-cartoon named 'Jungle High School', which describes the life of students in a strange private high school whose 'show-me-the-money foundation' is corrupted, with satire.

(Due to copyright problems, I only link the cartoon webpage.)

It says,

This is one of 5 major causes for death in Korea.As I said to some of my foreign friends, competence of the entrance exam for universities is very high in South Korea. And she has the highest suicide rate among OECD countries.

It ranks at the top of death causes of the 30-aged males, and also the top of the 10-aged and 20-aged females.

The death rate by this disease is at the top level of the world,

it's still increasing at the moment.

But there are no treatment facilities for this disease,

even the actual death rate by it would be higher than surveyed because of negative views of our society to it.

Teenagers can be easily infected by this disease, and 30% of teenager death is by it.

This scary disease is suicide.

However, it does not need enormous cost or remarkable new drugs to be restored from it.

Is it a too big wish that there would be no suicides by entrance exams?

There are 15622 comments at the time of writing, and most of them says that our new president Myeongbak Lee must see this cartoon. (He became the president of South Korea at just 3 days ago.) They hope that he will correct this situation.

The pressure on younger generation of Korea is notably high in the world. This is also one of most serious social problem in Korea.

How do you think about this?

ps. Why doesn't my MATLAB code end? OTL

- Tag exam, social problem, society, South Korea, suicide, 입시, 자살

- Posted

- Filed under 살아가기, 생각하기

이제 성적도 모두 떴고.. 늘 하던 대로 가을학기 결산 포스트. (가을학기의 모든 활동이 12월 30일에서야 끝났기 때문에 결국 해를 넘겨서야 쓰게 되었다. orz)

CS322 형식언어 및 오토마타

이번 학기 과목 중 나름 제일 열심히 공부했지만 성적이 가장 안 나온 안습의 과목. 내용은 상당히 수학적·이론적이다. Recursion과 Mathematical Induction을 바탕으로 하여 Chomsky hierarchy의 언어 구분을 따라 점점 확장해나가며 state machine으로도 불리는 automata를 이용해 표현·변환하는 방법을 배우는 과목이다.

최광무 교수님의 학자티 풀풀 나는 포스와 함께 즐거운 수업이 되리라 기대했지만, 막판에 교수님이 주변 일(?)로 많이 정신없으셨는지 수업 진행이 깔끔하게 마무리되지 못한 것이 아쉽다. 비록 상대적으로 쉬웠던 기말고사에서 이상하게 말리는 바람에 성적은 캐안습(재수강해야 될 듯 OTL)이 되었지만 열심히 공부했기 때문에 "뭔가 배웠다"라는 느낌, 즉, 소위 "남은 것이 많은" 과목이다.

CS330 운영체제 및 실험

역시 소문대로 전산과의 최고 관문 과목답게 프로젝트 로드가 빡센 과목이었다. 하지만 지난 봄학기 때 소프트웨어공학개론-_-으로 단단하게 단련되어서인지 생각보다 별로 빡세게 느껴지지 않았고, SP 자체도 워낙 빡세게 배운지라 수업 내용도 프로젝트도 그냥저냥 무난하게(?) 잘 넘길 수 있었다.

프로젝트 진행 과정에서 몇 번씩 고비를 만나긴 했지만 친구들과의 토론으로 어렵지 않게 넘어갈 수 있었다. 아쉬운 점은 같이 팀메이트를 한 룸메와 좀더 긴밀한 협업 프로그래밍을 하지 못했다는 것.

PH211 수리물리 I

전산과에서 데이터구조와 시스템프로그래밍 사이의 상대적 로드는 물리과에서 고전역학과 수리물리 사이와 비슷하다. 스튜어트 교수님의 정통 영국식 영어와 함께 하는 즐거운(?) 안드로메다 관광 특급 열차라고 표현할 수 있겠다. 보통의 수리물리 수업은 엄청나게 빨리 진도를 나가면서 연습문제들을 죽어라 풀라고 시킨다는데, 이 교수님의 경우 수업은 주로 토론식으로 진행하면서 개념에 대한 이해를 도모(?)한 다음 문제 수는 적지만 매우 생각할 거리가 많은 숙제들을 내주시는 편이다. (가끔가다 쉬운 숙제가 나오면 가뭄에 단비가 온 것 같은 느낌-_- 그러나 어려운 숙제는 수강생의 절반 이상이 포기하거나 딜레이할 정도다.) 다만 수업 시간에는 주로 Dirac notation(일명 bra-ket notation)을 쓰지만 문제를 직접 풀려고 할 때는 Schrodinger notation이 (더 복잡하긴 해도) 더 편하다는 점이 걸림돌이었다. 정말 무지막지한 symbol과 variable들과의 싸움이었다.

특히, 스튜어트 교수님은 중간고사 없이 오픈북 오픈타임 기말고사 한 방이라는 점이 유명한데, 스튜어트 교수님이 가르치신 일반물리II때보다 무려 2배 이상 긴 14시간 동안 시험장에 앉아있었다. (물론 중간에 피자와 야식을 시켜먹은 1시간 여 제외) 시험 문제는 A4 한 장에 다 들어가는 분량의 짤막한 3문제였지만 역시 이걸 한 문제라도 끝까지 제대로 푼 사람이 있기는 할까라는 생각이 드는 난이도였다. 다행히, 시험장에 들어가기 직전 들른 도서관에서 친구가 골라준 레퍼런스가 결정적인 도움이 되어 한 문제는 잘 풀었지만 나머지 중 한 문제는 대충 '이렇게 접근하면 될 것 같다'까지만 써놓고 다른 한 문제는 절반만 풀었다. (알고보니 전자는 perturbation theory에 관한 문제였는데, 나중에 해답 올라온 걸 봐도 뭔소린지... -_-) 성적은 같은 교수님한테 들은 일반물리II와 동일하게 나왔다;;

PH413 전산물리학개론

사실 수업 시간보다는 열심히 홈페이지 만들었던 것이 더 기억에 남은 과목(무려 Django와 Ajax를 이용한 개인별 발표 평가 시스템-_-); 보통의 전산물리 수업은 수치해석 기법을 직접 컴퓨터로 구현·실습해보는데, 워낙 특이하신 교수님인지라 엑셀과 VB6.0, VC++ 6.0, .NET Framework 등을 이용한 '실시간 데이터 처리'에 초점이 맞춰졌다. 연세대 경제학과에서 우리학교로 1년 동안 교환학생을 왔던 형이 있었는데, 그 형의 영향인지 중간고사 이후부터는 주로 주식시장의 이론적 모델링에 관한 내용을 다루어 지금까지 접하지 못했던 새로운 세계를 접했다는 점에서 꽤나 인상적인 수업이었다.

고인규 교수님이 원래는 이론물리학계의 샛별이셨다는데 어떤 계기가 있었는지 갑자기 금융 시장에 관심을 가지기 시작하시면서 지금은 컴퓨터를 주도구로 삼아 돈을 버는 일에 집중하고 계신다. 그래서인지 수업도 그런 방향으로 흘러간 것 같다. 컴퓨터 폐인(...) 같아 보이는 겉모습에도 불구하고 수업 시간에 개념 설명할 때 나오는 그 방대하고 정확한 물리적 지식과 물리, 전산, 금융 분야를 모두 아우르는 각종 레퍼런스들은 정말 경탄을 금치 못하게 했다.

HS152 일본어I

나름 재미있게 공부했던 과목이고, 옛날에 구몬 학습지로 조금 배웠던 기억도 있고 해서 로드는 크게 느껴지지 않았다. 하지만 일본어의 문제점은 잘하는 사람이 너무 많다는 것. -_- 그래서 재수강할 정도는 아니지만 조금 아쉬운 성적이 나왔다.

교수님이 학문적인 측면보다는 실용적인 측면을 강조하신 것은 좋았으나, 수업 시간에 너무 이런저런 주변 설명이 많이 들어가고 아무런 예고 없이(?) 페이지를 마구 왔다갔다 하면서 설명하시는 바람에 수업을 따라가기가 힘들다는 단점이 있었다.

BEP491 CEO 세미나

여러 기업의 CEO들을 초청하여 각자가 살아온 과정, 기업을 경영해온 과정 등을 들어보는 과목이다. 2주에 한 번씩만 하기 때문에 큰 부담은 없는 과목이고, 그래서인지 수강생이 무진장 많다; 하지만 CEO 분들이 오셔서 하는 이야기가 결국 다 비슷비슷해서 별로 흥미롭지는 않았다. 안철수 씨 강연 정도가 인상에 남는다.

총평

어쨌든 지난 봄학기 때 소프트웨어공학개론 한 과목 때문에 다른 과목 다 말아먹은 평점 타격을 조금이나마 회복할 수 있는 학기였다. 이제 다음 학기는 스웨덴 스톡홀름에 있는 KTH에서 보내게 될 것이다. 거기는 또 어떤 험난한(?) 관문이 기다리고 있을런지...;

- Posted

- Filed under 살아가기, 생각하기

어제 드디어 스웨덴 KTH로부터 최종 입학허가 메일이 날라왔다. 아직 우편으로 온 것은 아니고 그쪽에서 먼저 메일로 스캔본을 보내준 것이다.

그래서... 사전 조사에 들어갔다. -_-;

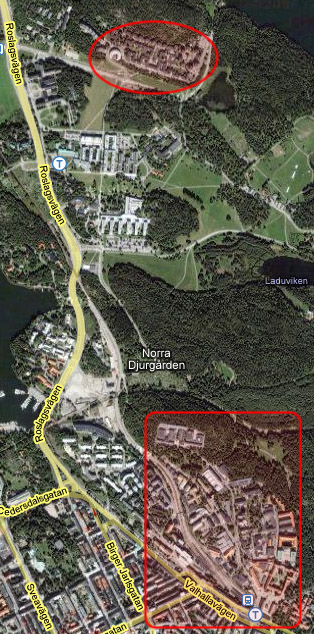

스톡홀름 대학을 사이에 두고 기숙사와 KTH가 있다. 스톡홀름 북부 지역.

위의 빨간색 동그라미가 기숙사가 있는 지역이고, 아래의 빨간색 사각형이 강의실과 도서관 등이 있는 학교다. 거리는 직선으로 약 2.5 ~ 3km 정도 되는데, 잘 포장된 오솔길들이 중간에 있어서 자전거로 통학하면 딱일 듯. (한겨울엔 좀 춥겠다-_-)

기숙사 지역 확대

전원마을 같은 분위기다. 나는 저기서 Amanuensvagen이라는 곳의 어느 한 건물에 묵게 된다. (길 이름으로 주소를 만드는 것 같다) 사진 오른쪽 위 구석을 보면 작은 선착장과 모래사장이 있다. 이 위는 내륙으로 깊숙히 굽어들어온 바다다. (우리나라의 남해안처럼 해안선이 굉장히 복잡하게 되어 있다.) 사진의 왼쪽 아래에 있는 건물은 스웨덴 자연사 박물관.

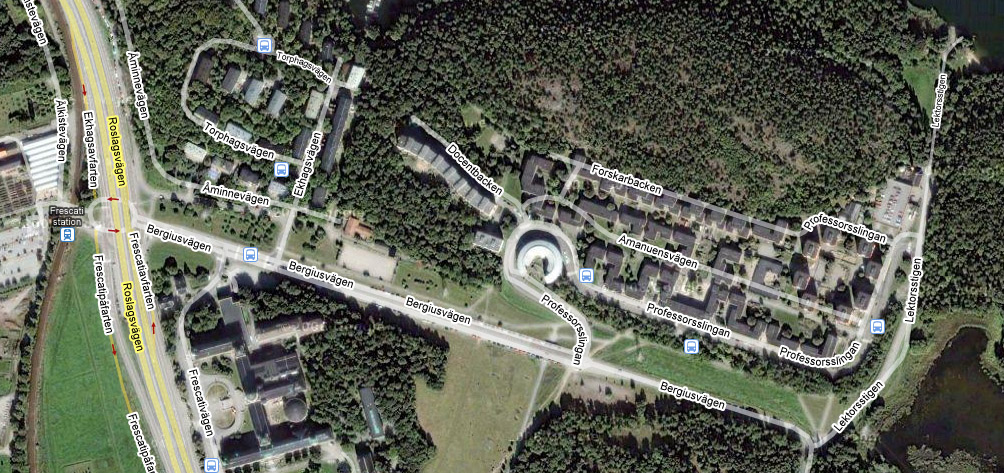

이제 학교 전경. KTH는 Kungliga Tekniska Hogskolan의 약자였다. -_-;

위키백과를 찾아보면 잘 나온 사진들은 몇 장 구할 수 있을 것이고, 구글어스를 이용해 각 장소에서 찍은 사진 등의 부가 정보를 표시하면 더 많은 모습을 볼 수 있다. 위성사진이 여름에 찍은 거라 저렇게 아름다운 초록빛을 띠고 있지만 겨울엔 무척이나 황량하고 눈이 많이 올 것 같다.

학교 내에 도서관이 세 군데 정도 있는 것 같다. 아직 강의나 이런 것은 어디서 이루어지는지 잘 모르겠다. 특이한 건 학교 왼쪽으로 기찻길이 지나간다는 것. 구글어스를 잘 들여다보니 철도망이 상당히 발달해 있는 것 같다.

아무튼 재밌는 교환학생 생활이 되었으면 좋겠다. 이번에 우리학교에서 나 혼자만 지원한 줄 알았는데 06학번으로 추정되는 사람이 한 명 더 있었다. Physical Engineering School로 가는 거 보니 기계공학과인 듯? 외국인들하고도 많이 사귀어야 할 텐데.- Posted

- Filed under 살아가기, 생각하기

어제 갑자기 각 기숙사 공지사항에 나붙은 한 공고문이 학교를 떠들썩하게 하고 있다. 주된 요지는 '면학분위기 조성을 위해 각 기숙사 네트워크에서 일부 게임사이트의 접속을 차단하겠다'는 것이다.

바깥 사람들이 볼 때는 얼핏 별다른 문제가 없는 조치라고 생각할 수 있을지도 모른다. 실제로 다른 대학에서도 비슷한 조치를 하는 경우도 있고, 회사에서 업무 시간에 메신저나 게임을 제한하는 것과 뭐가 다르냐고 할지도 모르겠다.

하지만 우리학교는 일단 전원기숙사 생활이 전제인데다 타지에서 온 학생들이 매우 많다. (뭐 제주도에서 사는 친구도 있는데, 1년에 두번 정도밖에 집에 못 간다.) 따라서 방학이 아닌 이상 대부분의 여가 시간을 학교 내에서 해결하게 되는데, 이 점에서 기숙사는 비록 학교의 재산이라고 해도 학생들에게는 집과 같은 휴식공간일수밖에 없다. 또한 우리학교가 최소한 '대학교'임을 고려한다면, 일부 학생들이 게임을 자제하지 못함으로써 발생하는 문제에 대한 책임을 전체 학생들이 져야 할 이유가 없는 것이다.

이 외에도 현재 Ara 게시판에는 다양한 의견들이 올라오고 있다. (물론 학생들 전체나 내 개인의 의견은 아니며, 여러 사람들이 올린 글들 중에서 나름대로 근거가 된다고 생각되는 것들을 모아보았다—서로 상반되는 것들도 있으나 어쨌든 문제가 있다는 의견이 지배적이다.)

- 기본권 침해 : 성인으로서, 합법적인 여가 활동인 게임을 이용할 수 있는 권리 침해 (다른 곳에서 게임할 만한 환경이 별로 못 되는 전원 기숙사 학교이기 때문에 침해라고 볼 수 있다.)

- 재산권 침해 : 사전 합의 없이, 또한 충분한 적응 기간 없이 적용 일주일 전에 일방적으로 공지함으로써 기존 온라인 게임 결제자들에 대한 재산권 침해.

- 왜 기숙사'만'인가? 기숙사에서 게임을 못하게 될 경우 도서관이나 강의실, 과컴퓨터실 등에서의 게임이 더 늘어날 가능성이 높은데 면학분위기 고취를 위한 것이라면 오히려 이런 곳을 먼저 차단하는 것이 옳지 않은가?

- 게임사이트 차단 자체는 올바른 결정이다. 하지만 이에 대한 논의나 사전 공지 시간이 충분하지 않았다.

- 게임이 아닌, '일반적으로 보기에 좀더 건전한' 여가 활동에 대해 학교에서 얼마나 지원해주고 있는가? 학생들이 왜 게임으로 스트레스를 풀려고 하는지 진지하게 생각은 해본 것인지?

- 게임 자체에 대한 사회적 인식 문제다. 스포츠, 독서 등과 마찬가지로 게임도 여가 활동의 하나로 인정되어야 한다.

- 이미 성인으로 인정받는 대학생들인데, 소수의 잘못 때문에 전체가 피해를 볼 수는 없다. 개인의 일은 스스로 책임져야 한다.

- 이런 식으로 학교가 내놓는 정책들을 수용하다보면 어디까지 더 차단하려고 들지 모른다. 2003년 기숙사 통금 문제로 시위했던 것을 상기하자. (내가 입학하기 전이라 몰랐지만 나중에 알게 되었는데, 12시 이후 통금이라는 무시무시한 정책을 학교에서 밀어붙였던 적이 있고—몇몇 타협안들이 있기는 했지만—학생들의 시위로 무마되었었다.)

- 학교 교직원들도 업무 시간에 딴짓하는 것을 목격한 적이 있는데 그럼 이것부터 제한해야 하지 않나?

- 대학교는 고등학교가 아니다. 게임 중독에 의한 피해도 차라리 일찍 경험해버리게 하는 게 낫다. 공부만 잘 하고 자기통제력이 없는 졸업생만 양산할 생각인가?

- 온라인게임만 게임도 아니고, 인터넷 없이도 할 수 있는 수많은 게임들이 존재하고(콘솔 등), 또한 어떤 사이트는 막히고 어떤 사이트는 안 막힌다면 형평성에 어긋난다.

- 게임중독자들에게 당장의 유일한 배출구일 수 있는 게임이 금지된다면, 자살률이 증가할 수 있다.

- CT(문화기술대학원)의 설립 취지와 반하는 것이 면학 분위기 고취인가?

- 학내 문화공간의 부족 : 조명 없고 울퉁불퉁한 바닥의 테니스장, 농구대는 밖에 방치되어 제대로 경기하기 힘들다.

몇몇 학생들과 학생회 등에서 이번 일에 대해 관련 부서들과 기획 부서인 학생처와 면담을 시도했는데, 학생처장의 답변이 더 아이러니하다. 뭐 얼핏 보기엔 맞는 것 같으면서도 황당해서 웃음이 나온다.;

- 정책의 근거

- 학사경고를 받은 학생들이 주로 게임에 중독되었기에, 학생들의 게임을 제재하려 함.

- 학생들이 게임에 자주 중독되는 경향이 드러남. 이를 방지하기 위함.

- 게임을 끊어서 학습량을 올리려 함.

- 본 정책은 학생들과 논의할 필요성이 없다고 생각함. 그리하여 본 총학생회에게 동의는 물론 자문 역시 구할 필요성이 없다고 생각하였음. 그리하여 본 총학생회에 전혀 연락을 주지 않았다.

- 본 정책은 학생들의 교육을 위한 서비스로 시행되는 것이기 때문에 시행 취지가 명백하다.

- 또한, 현재 인터넷 서비스는 정부차원의 지원을 받는 문제임으로 학생들이 권리를 운운할 수 없다.

정말로 교육적 취지를 가지고 하는 얘긴지 의심스럽다. 물론 의도는 좋았을지 모르나 본질적인 문제를 찾지 않고 그냥 언뜻 가장 쉽게 떠오르는 것을 정책으로 결정해버린 것 같다는 느낌이다. 이것은 마치, 총기 살인을 한 사람이 FPS 게임과 같은 흥분을 느꼈다고 주장하니까 그 사람의 잘못이 아니고 FPS 게임으로 잘못을 돌리는 것과 같은 발상이 아닌가.

인터넷 서비스가 정부 지원을 받기 때문에 학생들이 권리를 운운할 수 없다...라는데, 이에 대해 Ara에서 나온 사람들의 의견은 '그럼 기숙사에 사설인터넷 설치 허용하라'는 얘기까지도 나오고 있다. 비록 정부의 지원으로 이용하는 인터넷이지만, 학생들에게는 기숙사가 개인 생활 공간이자 휴식과 여가 활동을 겸하는 곳이기 때문에 받아들일 수가 없는 것이다. '차라리 그럴 거면 개인이 돈 내고 쓰도록 해주는 편이 낫지 않은가'라면서 '안 그래도 총장이 돈에 눈이 멀었는데 그게 낫지 않냐'라고 비꼬는 글도 올라오고 있을 정도다.

이 문제의 본질은 어디 있는 것일까?

사실 나는 우리나라에서 유독 게임 중독이라는 현상이 심한 것 자체가 중고등학교를 거치는 과정에서 오로지 공부와 입시만 강조했지 스포츠와 같은 다양한 여가 생활이 등한시되는 것이 가장 근본적인 이유라고 본다. 나도 초등학교 시절 컴퓨터만 켜면 게임에 몰두하고 해본 경험이 있지만, 사실 내 경우 어느 정도 경지(?)에 이르자 허무감만을 안겨주었다. 왜냐하면 게임할 시간에 다른 생산적인, 자기계발에 도움이 되는 일들이 얼마든지 많음을 알았기 때문이다. (나같은 경우는 이런 점에서 매우 좋은 부모님을 만난 행운아라고 볼 수 있겠다.) 피아노를 친다든가, 다양한 책에 열중한다든가, 컴퓨터 프로그램을 짠다든가 등의 얼마든지 내 열정을 쏟을 수 있는 것이 많다. (나는 게임을 스트레스 해소 도구의 일부로 가끔가다 며칠~몇주에 한두번 하는 정도다) 문제는 우리나라의 대다수 청소년들에게 이런 것을 느낄 기회가 거의 주어지지 않는다는 것이고, 그 중에서도 특히 경쟁이 치열한 과학고를 뚫고 올라온 많은 수의 카이스트 학생들이 마땅한 대체재를 찾지 못하고 게임에 쉽게 몰두하거나 중독되는 것이다.

카이스트가 '카이고등학교'가 되지 않기 위해서, 학교의 정책 입안자들은 이런 상황에 주목할 필요가 있다. 현재 내놓은 게임사이트 IP차단이라는 정책은 문제의 원인을 온라인게임으로만 돌리는 것과 같다. 게다가 학교가 대전에 있음으로써 발생하는 핸디캡도 고려해야 한다. 아무래도 서울 등지에 있는 것보다 다양한 문화생활을 즐기기가 쉽지 않은 여건이기 때문이다. (기껏해야 프리머스 영화관, 어은동이나 궁동 정도지 않은가? 그나마도 빡센 수업 덕에 나가서 놀 시간을 만들기도 쉽지 않은데 걸어서 15분 이내에 갈만한 곳이 거의 없다.) 더군다나 07학번부터는 학점이 낮으면 추가 등록금을 내야 하는 등 점점 더 심한 경쟁 환경으로 옮겨가고 있는데, 이로 인해 여러 동아리들은 동아리 활동이 위축되고 있음을 벌써 피부로 느끼고 있고 일부는 존립에 대한 위기도 느끼고 있는 상황이다. 학부교육혁신정책이라면서 여가 활동에 많은 지원을 하겠다라고 했는데 과연 제대로 생각이나 해본 것일까?

좀더 냉철하고 논리적인 정책 입안이 아쉽다.

ps. 현재 나온 대안으로는, 추가등록금 징수 대신 강제 휴학이나 제적 등의 제도를 강화하는 방법, 실질적인 인터넷 게임 수요 조사 및 수 개월 이상의 시험 기간(특정 시간대에만 접속을 제한하는 등)을 거쳐 이것으로 정말 면학분위기가 고취될 수 있음이 확실할 때 적용, 여가 활동에 대한 보다 적극적인 지원 등이 나와있다.

- Posted

- Filed under 살아가기, 생각하기

지난 주말에 TNC의 거의 모든 구성원들과 Needlworks 멤버들 대부분이 참여하는 공동 MT 겸 워크샵이 있었다. 장소는 강원도 홍천강변에 있는 한 통나무 연수원. 서바이벌 게임과 앞으로의 로드맵 등을 논의하는 워크샵, 고기 구워먹기, 그리고 이어진 레크리에이션, 밤샘 토론으로 진행되었다.

다른 것보다 기억에 남는 것은 딱 두 가지였다. 하나는 하룻밤 사이 20여번 이상 모기에 물렸다는 것이고-_ㅠ, 다른 하나는 NDS 테트리스 대전!

모기야 원래 산골이니 그렇다치고(내가 인간모기향 역할을 한 것은 아닐런지...orz), 전체 참여 인원 25명 중 10명이 닌텐도 DS를 가지고 있다는 사실은 놀라운 수치였다. NDS 테트리스가 다운로드 형식으로 최대 10명의 멀티플레이 게임을 지원하는데, 이것을 통해 MT 인원의 절반 가까이가 테트리스 멀티플레이를 즐길 수 있었다. 그 중에서도 TNC의 미유님이 아주 특출난 실력을 발휘, 핸디캡 레벨을 다른 사람보다 2단계 더 올리고 나서도 계속 다른 사람들을 관광보내셨다. 컴퓨터로 테트리스 게임을 할 때와 달리, 아래 화살표가 가속, 위쪽 화살표가 한 번에 내리기이고 블럭 돌리기는 A/B키였기 때문에 처음에 헷갈려서 고생했다.

뭐 결과야 어찌됐든 NDS 테트리스 대전을 즐기고나서 든 생각은, 닌텐도가 참 게임다운 재미를 잘 선사해준다는 점이다. 그렇게 테트리스를 하고 나니 '나도 NDS나 지를까'하는 생각이 절로 날 정도였다. 요즘 게임이 점점 고사양 하드웨어에 힘입어 사실성이 높아지면서 동시에 복잡해지는 경향이 강한데, 유치한 듯하면서도 단순한, 그리고 부담없이 즐길 수 있는 재미를 닌텐도가 잘 파고들고 있다는 것을 알 수 있었다.

대충 게임과 놀이가 끝나고 토론이 계속되었다. 다들 술기운이 꽤 오른 상태였기 때문에 이런저런 이야기들이 오고갔는데, 중간에 관리자 화면 UI에 관한 이야기가 시작됐을 때, 블로그툴로서의 텍스트큐브를 자동차로 비유하는 부분이 나오자 뒤늦게 이야기에 참여하신 G모님-_-이 갑자기 삼천포로 빠뜨리시는 바람에 원상복귀시키느라 거의 1시간을 소비해야 했다.;; 이때 가장 난감했던 건, 차라리 상반된 의견을 가지고 토론을 한다거나 그런 거면 새로운 아이디어나 관점을 얻을 수 있어서 괜찮겠는데, 서로 수긍하는 같은 목적의 이야기를 하면서 이야기의 범위(얼마나 더 local한 주제를 다루는지)를 자꾸 벗어나니 뭐라고 비판(?)을 할 수도 없고, 결국 앞서 했던 이야기들을 다 리바이벌-_-한 후에야 넘어갈 수 있었다. (G모님 고집 생각보다 세셨다;;) 오프라인 의사소통이 훨씬 더 빠른 의사결정을 이끌어낼 수는 있지만 글과 달리 한번 삼천포에 빠지면 빠져나오기가 힘들다는 단점이 있는 것 같다. (글은 기록으로 남으니 맥락을 보다 쉽게 파악할 수 있기 때문이다.)

어쨌든 MT가 회를 거듭할수록 구성원들 사이의 친밀도도 높아지고 로드맵도 한층 더 격상되는 느낌이다. 지역적으로 다들 서울, 대전, 포항 등 전국에 흩어져있어서 만나기 힘들긴 하지만 오프라인 모임을 좀더 자주 가질 수 있으면 좋겠다.

- Tag MT, Needlworks, Textcube, TNC, TNF