- Posted

- Filed under 살아가기, 생각하기/즐기기

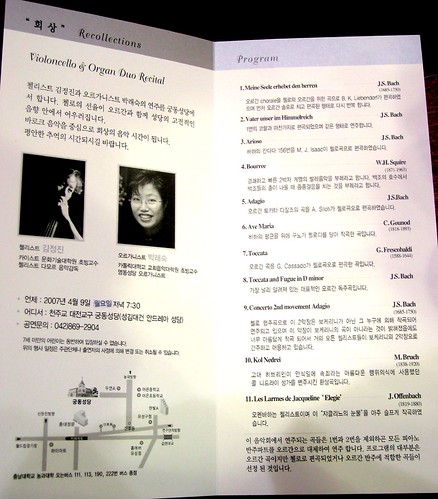

지난 월요일에는 SE 프로젝트와 중간고사라는 빠듯한 일정에도 불구하고 음악회를 하나 보러갔었다. 다름 아닌 실내악 앙상블을 강의하시는 김정진 교수님이 연주하시는 것. 학교에서 가장 가까운 성당인 궁동 성당에서 바로크 음악을, 그것도 명동 성당 오르가니스트와 함께 오르간 연주도 곁들여서 한다는데 안 갈 수가 없었다. (게다가 무료 입장!)

성당이나 교회들은 보통 신부/목사의 목소리가 잘 전달되게 하기 위해 한 번 방사된 소리가 일정 시간 잔향으로 남게 만든다. (이건 공연장들도 마찬가지다. 용도에 따라 다른 것은 당연하고.) 그래서인지, 내가 가본 그 어떤 음악회보다도 음향이 훌륭했다. 첼로는 마이크를 써서 음을 크게 했고, 고급 전자오르간이 반주를 해주었는데, 성당 안이 정말 소리로 꽉꽉 들어차는 느낌이었다. 일전에 어느 블로그에서 바티칸 성당의 주교 회의 사진에 '살아있는 공간'이라는 설명을 단 것을 본 적이 있는데, 딱 그런 느낌이었다.

감미로운 첼로 연주도 좋았지만, 실제 오르간으로 바흐의 그 유명한 Toccata and Fugue in D minor를 연주하는 것을 본 건 처음이었다. 그 엄청난 음량으로 머리부터 발끝까지 온 몸의 털이 쭈뼛쭈뼛 서는 것 같았다. 다른 사람들도 그 곡은 아주 심취했던 것 같다. 주로 바흐의 곡들이 많았는데, 자기 아들을 연습시키려고 만든 평균율에 멜로디를 붙여 만들어진 곡인 Ave Maria나, Squire의 빠른 2박자 곡인 Bouree도 인상 깊었다.

간만에 정말 집중할 수 있는 음악회였고, 바쁜 일정 중에 힘들게 짬내서 간 만큼 희열을 느낄 수 있는 시간이었다. 끝나고 교수님한테 인사도 드리고, 또 전날 부활절 미사에서 만났던 노영해 교수님도 다시 보고. 옛날에 실내악 앙상블 같이 들었던 같은 학번 사람도 만나서 인사하고. 여튼 정말 가뭄 속의 오아시스, 그리고 그동안 미사만 해왔던 곳에서 꽉 찬 살아있는 음악소리를 들은 경험으로 새로운 에너지를 충전할 수 있었다.